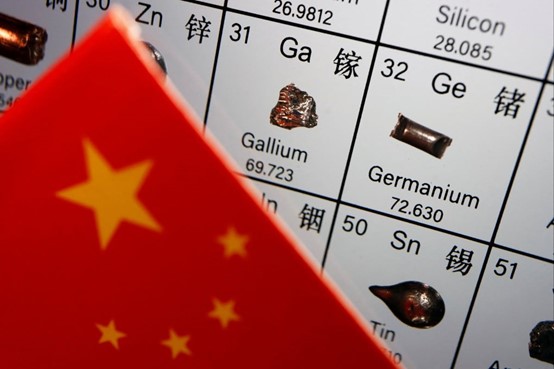

当中国收紧稀土出口管制,全球工业链的神经末梢骤然震颤。

美国企业Kaz Resources与哈萨克斯坦国家地质公司在阿克布拉克项目签署勘探协议时,澳大利亚圣乔治矿业正在巴西阿拉夏铌矿场扫描富矿带,而纳斯达克上市的关键金属集团已握着1.2亿美元融资扑向格陵兰岛——这场针对中国稀土霸权的多线突围战,在2023年夏季全面打响。

中国商务部6月释放的对话信号未能平息风暴。马来西亚生产线飘起氧化镝的烟雾,澳大利亚莱纳斯公司借此自诩"中国外唯一重稀土分离商";印度政府豪掷500亿卢比提升产能;美乌矿产协议快速落地。这些看似分散的落子,实则构成挣脱稀土依赖的全球合围。但冰冷的数字昭示着突围的艰难:中国把持着全球90%的稀土加工与69%的产量,澳大利亚研究机构Earth Rarest坦言,即便该国能贡献15%-20%的钕镨产量(不含中国),也无法在全部17种稀土元素上替代中国。

"中国紧握王牌的局面仍将持续。"印度独立分析师维韦克·凯尔卡的论断直指核心。资源民族主义浪潮下,稀土已成为中美博弈的第三战场。上海咨询公司Tidalwave Solutions合伙人约翰逊拆解着突围瓶颈:供应链重组需要十年以上的技术沉淀与数万亿美元投入,而顶尖人才断层更为致命——"谁精通材料提纯工艺?谁掌握精炼核心参数?这类专家在全球都是稀缺资源。"

技术鸿沟之外,中国庞大的市场份额正转化为战略武器。凯尔卡指出,定价话语权可使中国通过制造金融不确定性,迟滞竞争对手的全球项目。反观美国尚未形成清晰的战略补贴机制,在制度层面已落后半程。随着战局升级,竞争焦点正向资源腹地转移:美国在安哥拉、卢旺达及沙特的布局,暴露了其控制非洲与拉美矿产命脉的野心。

这场稀土博弈本质是工业体系耐力的终极测试。中国用三十年筑起的技术护城河,绝非资本洪流可瞬间冲垮。全球供应链重构的浪潮下,撼动稀土帝国根基不仅需要决心,更要跨越全产业链人才储备与持续战略投入的系统性门槛——当莱纳斯在马来西亚点亮分离炉的火焰,人类才真正意识到,工业文明最坚固的壁垒,从来不是矿脉深度,而是知识体系的厚度。