2025年7月18日,成都瀚海聚能将在四川举办一场历史性活动,展示中国首台直线型核聚变装置主机建设完成,并实现等离子体点亮。这一突破标志着中国在可控核聚变商业化赛道上的重大进展,点燃了打造“人造太阳”的希望。

核聚变通过模拟太阳内部的氢原子融合,释放巨大能量,无温室气体排放,废料极少,被视为解决全球能源危机与2060年碳中和目标的终极方案。然而,技术复杂性、高昂成本与国际竞争为中国核聚变的前景蒙上阴影。

直线型装置:创新路径的突破

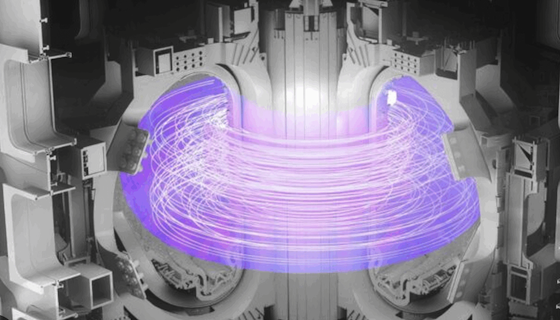

核聚变通过氘和氚的融合生成氦,释放能量,理论上1克燃料可产生相当于8吨石油的能量。传统聚变装置多采用环形托卡马克或球形托卡马克设计,如中国的EAST和HL-3装置,但这些设计面临磁场控制复杂与能量效率瓶颈。

瀚海聚能的直线型装置采用线性设计,可能借鉴了美国激光惯性约束聚变(ICF)技术,结合本土创新,旨在提高能量转换效率与可扩展性。等离子体点亮是关键一步,证明装置能产生并维持超高温(超1亿摄氏度)等离子体,为后续净能量增益(Q值>1)奠定基础。

瀚海聚能成立于2022年,背靠厚实基金等资本支持,2024年完成数亿元种子轮融资。其直线型装置设计或采用高功率激光或粒子束驱动,较传统托卡马克结构更紧凑,建设成本可能降低20%-30%。

2024年,中国核聚变投资达15亿美元,占全球40%,远超美国的10亿美元,显示出政策与资本的双重加持。瀚海聚能的突破不仅丰富了中国核聚变技术路径,也为商业化提供了新可能,预计2026年进行更高能量密度的点火实验。

中国核聚变版图:多点开花的领先优势

中国在核聚变领域已建立全球领先地位。合肥的实验先进超导托卡马克(EAST)2025年1月维持1066秒1000万度等离子体,创世界纪录,证明了高温等离子体的长期稳定性。

成都的HL-3托卡马克实现离子温度1.17亿摄氏度与电子温度1.6亿摄氏度,进入“燃烧等离子体”阶段,接近工业应用门槛。四川绵阳的激光聚变设施2024年加速建设,预计2027年实现更高Q值实验。

此外,中国聚变工程实验堆(CFETR)计划2035年建成工业原型,2050年实现大规模商业化,目标年发电量达1万亿千瓦时,占全国电力需求的20%。

瀚海聚能的直线型装置为这一版图增添新维度。其设计可能结合激光驱动与磁约束技术,降低反应堆体积,适合中小型应用场景,如偏远地区或工业园区供电。2024年,中国核聚变专利申请量达3000件,占全球45%,涉及等离子体控制、材料科学与燃料循环。中国还主导了国际热核聚变实验堆(ITER)的9%部件制造,积累了工程经验。这些进展显示,中国不仅在实验层面领先,也在工程与产业化上布局深远。

商业化挑战

尽管前景光明,核聚变商业化面临巨大挑战。

首先,净能量增益仍是全球难题。美国国家点火装置(NIF)2022年实现Q值1.1(输出能量略超输入),但仅为科学突破,商业化需Q值>10。瀚海聚能的直线型装置目前Q值未知,预计2026年实验将提供更清晰数据。

其次,建设成本高昂,单座反应堆造价约30亿美元,远超风能(每兆瓦100万美元)与核裂变(每兆瓦500万美元)。氘可从海水中提取,但氚生产依赖核反应堆,2024年全球氚库存仅20公斤,价格高达每克30万美元,供应链瓶颈明显。

人才短缺是另一制约。

2024年,中国核聚变领域工程师缺口达30%,需10年内培养5万名专业人才。地方政府通过“西部科学城”计划,在成都设立核聚变研究院,2025年预计培训5000名工程师,但课程与产业需求脱节。政策支持方面,2024年国家能源局发布《核聚变发展路线图》,计划2030年前投入500亿元支持初创企业与产学研合作,但地方补贴落地效率不一。

全球核聚变竞赛白热化。

美国、欧盟、日本、韩国均投入巨资。美国NIF与私企Commonwealth Fusion Systems(CFS)获比尔·盖茨等10亿美元融资,计划2030年建成紧凑型托卡马克。欧盟的ITER项目耗资220亿欧元,预计2035年运行,但进度缓慢。日本JT-60SA2024年实现高密度等离子体,韩国KSTAR计划2026年突破1000秒高温运行。

中国凭借投资规模(2024年全球聚变初创融资60亿美元,中国占1/3)与研发速度领先,但需警惕技术泄露与国际制裁风险。

未来,中国需多管齐下。首先,借鉴香港《稳定币条例》的快速执行,加快出台核聚变专项税收优惠,吸引更多资本。2025年,建议设立“国家聚变创投基金”,规模1000亿元,专注初创企业与供应链建设。其次,深化国际合作,如与ITER共享数据,提升氚生产技术。第三,加速AI在聚变控制中的应用,如优化等离子体稳定性,降低运营成本。

2024年中国AI初创企业融资增长30%,显示技术潜力。消费者可能因能源成本下降而受益,预计2035年后电价可能降低5-10%,但短期内新能源设备价格可能上涨。

项目 | 地点 | 类型 | 进展 | 预计商业化 |

|---|---|---|---|---|

EAST | 合肥 | 托卡马克 | 1066秒等离子体 | 2050年 |

HL-3 | 成都 | 托卡马克 | 双亿度等离子体 | 2050年 |

瀚海聚能 | 成都 | 直线型 | 2025年7月点火 | 2040年 |

CFETR | 全国 | 托卡马克 | 2035年原型 | 2050年 |

瀚海聚能的7月18日活动是中国核聚变商业化的关键节点。若成功点火并持续突破净能量增益,中国有望在2035年前建成工业原型,2050年实现大规模商业化,贡献全球清洁能源需求的15%。

未来十年,瀚海聚能的直线型装置或将重塑全球能源格局,点亮“人造太阳”的希望。