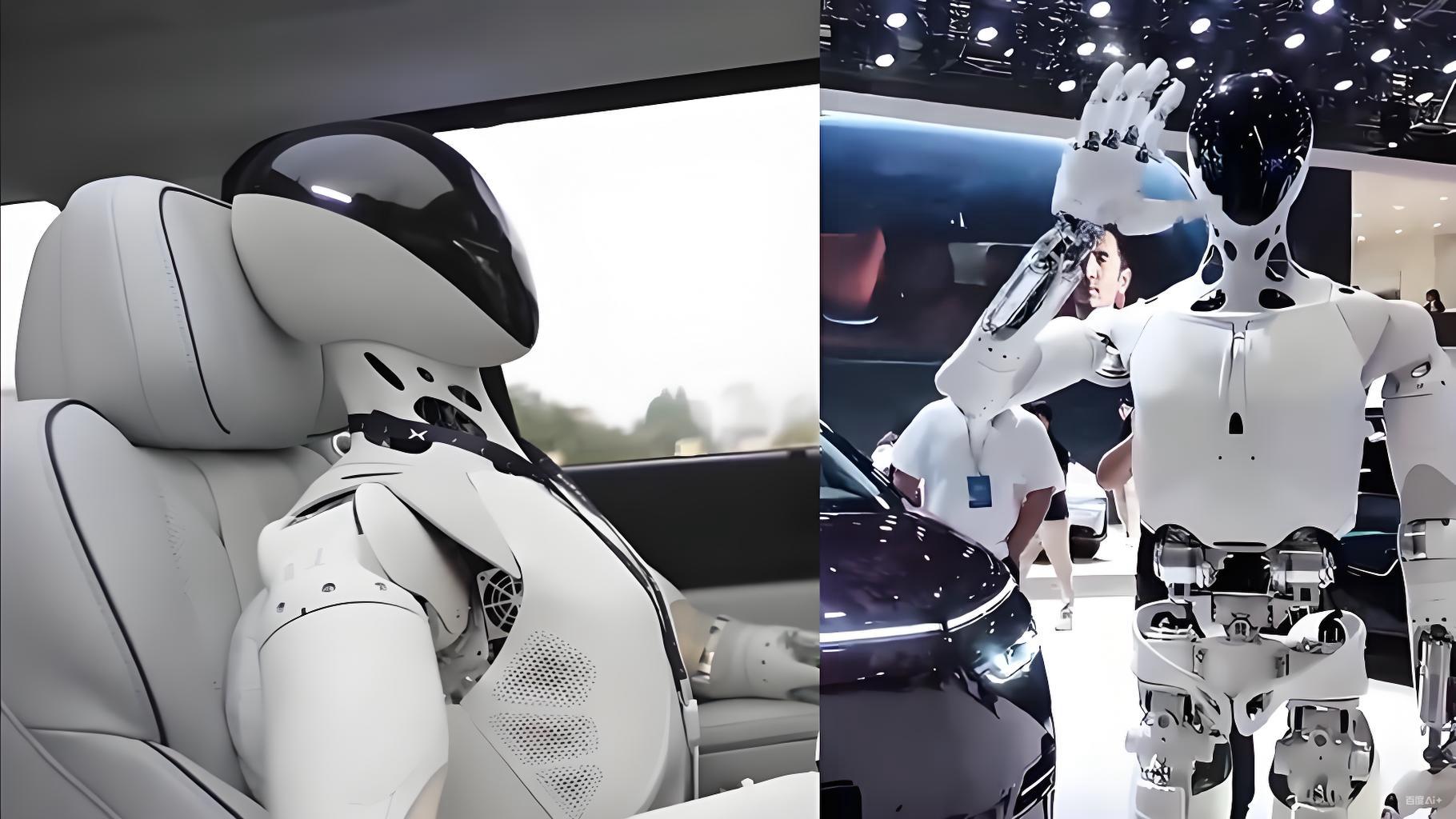

昨日(11月5日),小鹏在其发布会上展示了全新一代人形机器人 IRON。与以往冷冰冰的机器造型不同,这一代 IRON 拥有明显的女性特征,外形更柔和,动作更灵活,甚至还能走猫步。

这场发布会让不少观众感叹,小鹏似乎不再只是造车的公司,而是在向未来的“具象智能体”迈进。而它的对标对象,似乎就是在拉斯维加斯卖爆米花的特斯拉机器人“擎天柱”(Optimus)。

在发布会现场,何小鹏亲自上台介绍这款机器人时说:“小鹏的系统化 AI 能力,将是我们在智能出行领域最重要的优势。”他的话显然不止是讲给车主听的——在自动驾驶之外,小鹏正在试图用AI打开第二条赛道。

新款 IRON 机器人,便是这一雄心的具象化产物。据官方介绍,这款机器人经过五年的研发,拥有60个关节、200个自由度延展,可以通过车载 AI 延伸出来的控制系统实现自我学习和场景适配。目前,小鹏已在自家工厂内部让 IRON 上岗,协助 P7+电动车的组装工作。

与特斯拉的擎天柱相比,小鹏 IRON 走的是一条略显不同的路线。特斯拉的 Optimus 在功能上更偏向“机械劳动力”,强调工业协作和大规模制造能力;而小鹏的 IRON 则更具“社交感”和“人形感”,它的肢体结构、声音系统和情绪反馈设计,都更接近人类。

换句话说,特斯拉想让机器人像工人,而小鹏想让机器人像人。这种差异体现了中美科技公司在AI哲学上的不同——前者追求效率极致,后者更在意情感交互。

不过,IRON 的优势并不止在外观或姿态。小鹏最大的底气来自于它在智能驾驶中积累的算法与算力网络。AI 大模型在自动驾驶中的路径识别、物体预测、运动控制等核心能力,可以无缝迁移到机器人系统上。

这意味着 IRON 在感知世界、理解环境和自我决策方面,天然具备更高的学习能力。某种意义上,它不像一台新机器,更像一辆“下了车轮的智能车”。

但问题也同样存在。首先,小鹏目前的硬件生态并不像特斯拉那样拥有完整的垂直整合能力。特斯拉可以用自家芯片、自家制造系统来优化机器人性能,而小鹏仍需要依赖外部供应链。

其次,IRON 虽然在形态设计上更“亲和”,但其核心应用场景尚未明确——它究竟是家用助理、工厂劳动力,还是展示AI能力的形象大使?目前市场的反应仍以“观望”为主。

不过,在社交媒体上,很多网友对这款“女性版机器人”却表现出浓厚兴趣,由于 IRON 行走的动作太真实,被网友调侃是否是真人假扮的。

而科技圈的评价则更为理性,普遍认为 IRON 展示了中国 AI 硬件在软体控制与人机交互领域的进步,但要真正实现商业化落地,还需要时间和资金的耐心积累。

事实上,机器人的商业前景,全球巨头们都还在摸索。特斯拉的擎天柱仍停留在小规模试产阶段,波士顿动力的 Atlas 虽灵活却价格高昂,而像小鹏这样的新玩家,则希望以中国制造的成本优势,在未来的智能劳动力市场中抢占先机。

可以预见的是,IRON 可能不会一夜之间改变世界,但它确实让“中国制造的 AI 机器人”有了新的形象——既能“动”你,也能“懂你”。