最近,亚洲各国悄悄攒下了一笔“家底”——外汇储备总额已逼近8万亿美元。这笔钱,说白了,就是各国央行用来稳住本币、抵御外部冲击的“压舱石”。从东京到孟买,政策制定者们正手握史上罕见的弹药库,随时准备在市场动荡时出手护盘。

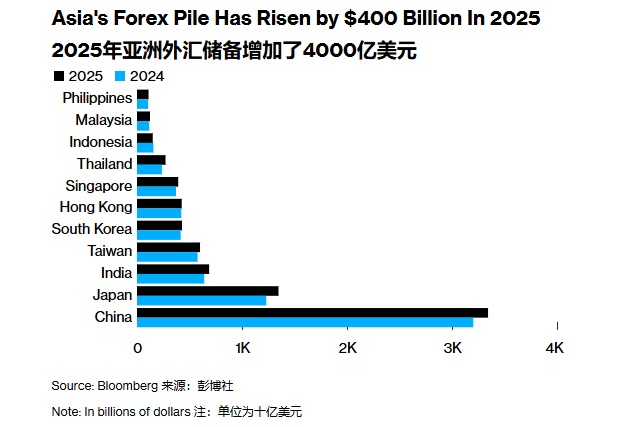

据彭博社统计,仅2025年至今,亚洲11家主要央行就合计增持了超过4000亿美元的外汇储备。这波积累并非偶然:一方面,美元在今年前九个月整体走弱,使得以欧元、日元等计价的非美元资产换算成美元后价值上升;另一方面,黄金价格持续走高,也进一步推升了以黄金计价部分的储备总值。

中国和日本是今年储备增长的两大主力,分别增加了1.41亿美元和1.16亿美元。虽然数字看起来不大,但在全球金融市场风声鹤唳的背景下,这种稳健积累透露出一种谨慎而坚定的姿态。自9月以来,受全球股市剧烈波动影响,美元强势反弹,亚洲多国货币应声承压。印度卢比和菲律宾比索在过去两个月双双创下历史新低,韩元也逼近16年来的最弱水平。

面对压力,各国央行纷纷行动。印度央行近期频繁在在岸和离岸市场干预,试图守住9月底创下的1美元兑88.80卢比的历史低点;韩国官员则公开表示,将联合包括国家养老金在内的大型机构共同支撑本币;而随着日元对美元跌至10个月低点,日本财务大臣片山皋月的警告语气明显加重,释放出更强的政策信号。

但捍卫本币从来不是没有代价的。尤其在美国前总统特朗普仍将外汇干预视为“不公平贸易手段”的政治氛围下,任何大规模入市操作都可能被解读为“操纵汇率”,进而招致贸易反制。尽管美国财政部在6月发布的半年度报告中未将任何国家列为“汇率操纵国”,但仍特别指出中国“缺乏透明度”,并将中国、日本、韩国、新加坡和越南等列入密切观察名单。

好在,亚洲整体的防御能力依然扎实。根据纽约梅隆银行的分析,即便部分国家因平滑汇率波动动用了部分储备,区域整体的进口覆盖比率仍处于非常充裕的水平——这意味着即便外贸暂时受阻,各国也有足够外汇支付关键进口商品。三菱日联银行也指出,外汇储备理应作为第一道防线,但各国央行必须小心拿捏尺度:既要稳住市场信心,又要避免触发美方对“汇率操纵”的敏感神经,以免影响未来的贸易谈判。

除了直接动用外汇,各国还有其他工具可用。日本长期擅长通过口头干预引导预期,在市场恐慌时及时发声;马来西亚则鼓励本国企业将海外收益汇回国内,以增强本币流动性。这些做法虽不如抛售美元来得立竿见影,却能在不激化外部矛盾的前提下,起到缓冲作用。

在全球经济前景依旧迷雾重重的当下,这8万亿美元不仅是冰冷的数字,更是一份沉甸甸的底气。它让亚洲在面对外部冲击时多了一份从容,也让政策制定者在平衡内外目标时多了一重回旋空间。但如何用好这笔“战争基金”,既守住汇率底线,又不引发新的摩擦,仍是摆在每个决策者面前的一道难题。