2025年的英国股市,正上演一出耐人寻味的“双面戏码”:一边是富时100指数逼近10,000点的历史高位,年内涨幅高达16.3%,不仅创下自2009年金融危机反弹以来的最佳表现,还跑赢了美股标普500和欧洲斯托克600。

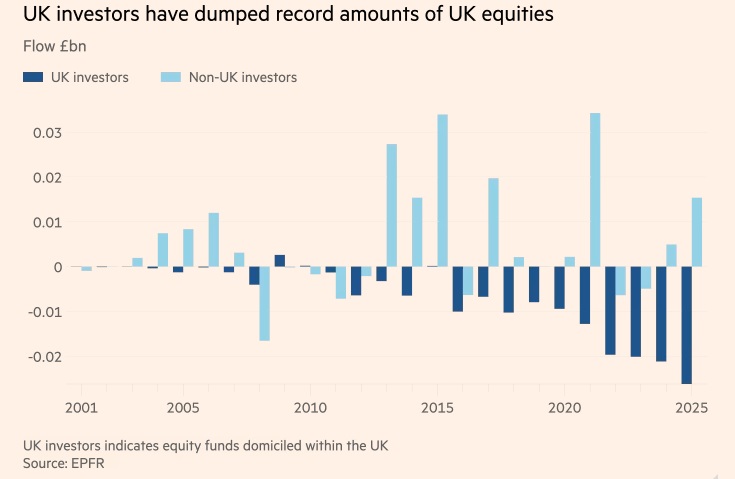

另一边,本土投资者却在加速离场——截至10月,已有约260亿英镑资金从伦敦上市股票中撤出,创下了有记录以来的年度最大流出规模。仅10月一个月,通过基金赎回流出的资金就达到34亿英镑,成为今年单月峰值。

这种反差背后,藏着一个尴尬的事实:推动市场上涨的主力并非英国人自己,而是来自海外的资金。数据显示,外国投资者今年已向英国股市净流入约150亿英镑。

不过,这些资金大多并非专为押注英国而来,而是通过泛欧或“全球除美”类投资组合间接配置,把英国当作分散风险的一个选项。

换句话说,伦敦市场的回暖,并非源于对英国经济的信心重燃,而更像是全球资本在AI泡沫担忧加剧、美股估值高企背景下的一次“折价捡漏”。

本土投资者为何如此冷淡?政策不确定性是关键推手。随着财政大臣即将公布一份可能加税的预算案,市场弥漫着对税负上升的忧虑。

安联全球投资者指出,预算发布时间偏晚,放大了投资者对潜在政策变动的焦虑,促使不少人选择先落袋为安、增持现金。

皮尔亨特的研究团队则认为,这种行为本质上是一种防御性反应——当“厄运将至”的情绪在市场蔓延,哪怕只是预期,也足以让人本能地后撤一步。

更值得警惕的是,英国投资者并非简单地“卖英买美”,而是整体在退出股市。高盛的策略团队观察到,家庭部门正在系统性降低权益类资产敞口,转而拥抱现金和债券等低风险资产。

这说明问题不在资产切换,而在信心缺失。即便富时100当前市盈率仅17.4倍,远低于标普500的27.3倍,也难以唤回本土资金的兴趣。

事实上,富时100的强势与其说是英国经济的晴雨表,不如说是全球化企业的红利。该指数成分股超过四分之三的收入来自海外,银行、矿业和国防板块的集体上涨才是推升指数的主力。

真正反映本土经济冷暖的富时250指数,今年仅微涨3.8%。这也印证了当前市场的逻辑:国际投资者买的是“便宜且非美”的敞口,而非对英国增长前景的认可。

长期来看,英国股市在全球基准中的地位持续下滑。十年前,英国股票在MSCI全球指数中占比近7%,如今已缩水至3.2%。权重下降意味着被动资金流入减少,市场流动性进一步承压。

面对这一困局,伦敦证券交易所集团近期致信财政大臣雷切尔·里夫斯,提议将养老金税收优惠与25%的英国资产配置挂钩,试图用政策杠杆撬动本土长期资金回流。

但归根结底,真正的解药或许不是强制配置,而是重建信心。高盛团队提到,英国投资者历来有“本土偏好”,一旦整体风险偏好回升,新增的股票配置很可能会自然流向本国市场。

只是在财政前景不明、经济增长乏力的当下,这份信心,恐怕还需要时间才能重新生长。