一辆电动车在成都街头发生严重碰撞并起火,事故现场的惨状迅速成为焦点,同时也让车辆的隐形门把手设计备受争议。

根据成都警方的通报,本周一(10月13日)凌晨约3点18分,在天府大道南段,一名31岁的邓姓驾驶员驾驶车辆与前方小轿车相撞,随后冲过中央隔离带并燃起大火。

这起事件导致邓姓驾驶员不幸身亡,两辆车均有不同程度损坏。警方调查显示,邓姓驾驶员涉嫌饮酒驾驶。

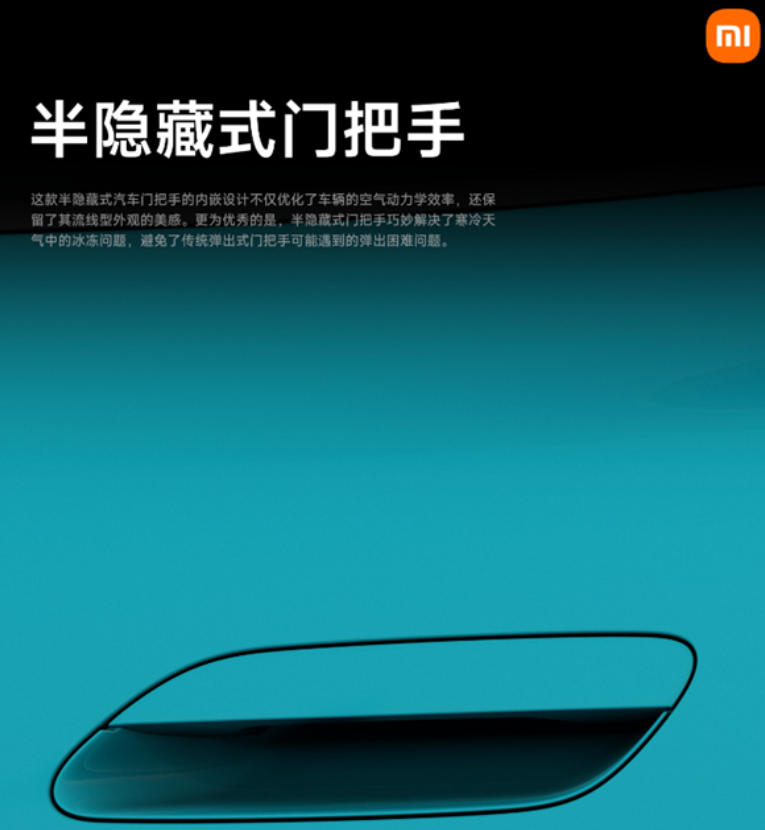

虽然官方未明确车型,但从媒体报道和流传的视频来看,涉事车辆疑似小米SU7 Ultra,这是一款配备半隐形门把手的热门电动车型。

视频中可见,事故发生后,几名路过的好心人冒着危险上前施救,他们尝试拉开车门、砸碎车窗,甚至使用灭火器灭火,但车门纹丝不动,车窗也未能破开。最终,消防人员抵达现场,使用专业切割工具破窗,才将驾驶员拖出。

小米客服表示,车辆在感知到撞击时会自动解锁整车,但实际情况显示,碰撞和起火后,主驾驶侧车门仍无法开启。

这一问题瞬间点燃了网络热议。部分网友认为,司机酒驾是事故主因,与车辆本身无关;但另一些人质疑小米的安全机制存在缺陷,尤其是隐形或半隐形门把手的设计是否可靠。

事故余波下,小米股票在本周一盘中一度暴跌8.7%,创下数月来最大单日跌幅。

三天后,小米创始人雷军在智能网联汽车大会上首次公开讲话。他强调,整个行业应以安全为核心、质量为底线、创新为导向,共同投入关键技术和研发领域,同时合力打击网络谣言和恶意攻击,营造健康有序的发展氛围。

隐形门把手的潜在风险

如今,许多电动车采用电子锁和隐形门把手,以追求流线型外观和降低风阻。但隐患在于,一旦车辆碰撞导致高压系统断电,电子解锁功能可能失效,导致车门无法打开。

特斯拉是最早推广全隐形门把手的品牌,这一理念随后被多家车企借鉴。但就在上个月,美国公路安全管理局对某些Model Y车型的门把手缺陷展开调查。

据彭博社报道,已有超过140位车主投诉门把手故障,如卡顿或无法弹出,尤其在低压电池问题时。一些家长反馈,孩子被困车内时,外界难以找到机械解锁方式,只能砸窗救援。特斯拉已表示将优化相关设计。

在中国,类似事件屡见不鲜,并造成悲剧。去年,山西一辆问界M7高速追尾后起火,门把手未能弹出,阻碍救援,三人丧生。今年3月,三名女大学生驾小米SU7从湖北去安徽途中撞上路障,车辆燃烧,三人均遇难;家属怀疑断电导致车门锁死,阻断了逃生机会。

一份2024年新能源汽车用户报告指出,隐形门把手的安全担忧位居前列,高故障率和应急不足已成为主要痛点。

专家分析认为,问题不止于门把手本身,更在于电子锁缺乏备用机制,导致开门失败。

是否为节省成本而牺牲备份设计?

按行业标准,隐形门把手应配备即使断电也能通过机械方式开启的机制。因此,大多数新能源车会采用双层安全备份:在断电时,用备用电源解锁;若备用电源失效,则通过机械拉杆开门,确保逃生通道。

然而,一些车型在这一环节设计欠缺,小米SU7系列便是典型。其机械备份拉杆置于车门下方的储物区,不易发现且操作不便。

小米SU7虽是半隐形把手,部分外露可拉动,但仅靠电子开关,一旦控制系统失效,车门仍可能打不开。

一位汽车研发工程师向媒体透露,小米SU7缺少外部机械拉手,外部救援者几乎无法直接开门。

安全专家补充,车内开门按钮断电后失效,而备份拉杆藏在门板内,乘客不易察觉;即使外部砸窗,也难触及。

一项中保研碰撞测试显示,电子门把手车型在侧撞后自动开启率仅67%,远低于传统机械式的98%。

从成本看,断电仍可开启的隐形把手造价较高;若省略备份系统,生产费用可显著降低。工程师推测,小米SU7的设计选择或出于成本考虑。

中国监管部门介入

中国相关部门已关注隐形门把手的风险。工信部9月发布车门把手安全技术草案,拟要求每扇车门(尾门除外)配备机械外把手和内把手,并在热失控或碰撞后,非碰撞侧车门须无工具机械开启。

国家市场监管总局推动新能源汽车火灾报告制度。

据第一财经报道,本周五(10月17日)在智能汽车大会上,监管官员表示,将创新召回机制,建立火灾事故和远程升级报告制度,并试点安全沙盒监管。

官员还提到,正与工信部联合起草规范,强化对新能源车召回、生产一致性和宣传的管理,遏制虚假宣传和不正当竞争。

草案反馈期至11月22日,预计2027年生效,车企有19个月过渡期更新车型。工信部称,这将是全球首部针对门把手的专用法规。

彭博社分析,作为最大汽车市场,中国举措将促使全球车企调整设计,可能改变行业格局。

一些车企已响应草案,如极氪9X SUV保留传统把手兼电子功能,尚界H5新车也避开隐形设计。

不过,全面改动不易。广汽一位人士表示,从隐形改回机械涉及线路重置、模具调整等多步,成本不菲。尤其在电动车追求一体化的当下,改动会影响多系统协调。

新规主要针对新车,已售车型可沿用旧设计。这意味着道路上仍有大量潜在隐患车辆;是否召回升级,仍有分歧。

专家认为,隐形车型规模巨大,召回费用高昂;新规不追溯旧车,除非事故投诉,监管才介入。

隐形把手只是电动车诸多“炫目”设计之一。近年来,为突出科技感,许多车型引入平底方向盘、触屏换挡、触摸转向灯、摄像头后视镜等。但这些往往牺牲实用和安全,饱受用户吐槽。

在电动车市场竞争白热化、同质化加剧的背景下,这些元素成了少数亮点。监管整治虽好,但根本在于引导车企优先安全,而非单纯卖弄技术。