2025年7月,美国防部一纸政策掀起军工供应链巨浪。在《释放美国军用无人机优势》备忘录中,重量低于25公斤的小型无人机被正式归类为“消耗品”,与弹药同级。

这一界定彻底改变了采购规则:中层军官(上校/上尉)无需国防部审批,可直接采购商用现货或3D打印无人机。官僚枷锁的解除,意味着战场需求将直通生产线。

订单洪流正在形成。政策明确要求2026年前为每个步兵旅配备1000架无人机,印太军队优先部署。按美军现有的编制计算,仅基础装备缺口就达数十万架。

更关键的是,采购模式从“计划配给”转向“按需补充”,军队可随时追加订单。资本市场迅速反应:新政发布当周,军用无人机供应商Red Cat股价单日暴涨7%,农业无人机企业Ageagle飙升10%,订单预期成为核心驱动力。

成本防线同步瓦解。五角大楼废除北约STANAG 4856等严苛标准,允许采用民用零件,目标是将无人机成本压低60%。这直接激活了前线快速制造场景——军官可批准部队用合规零件自组无人机。

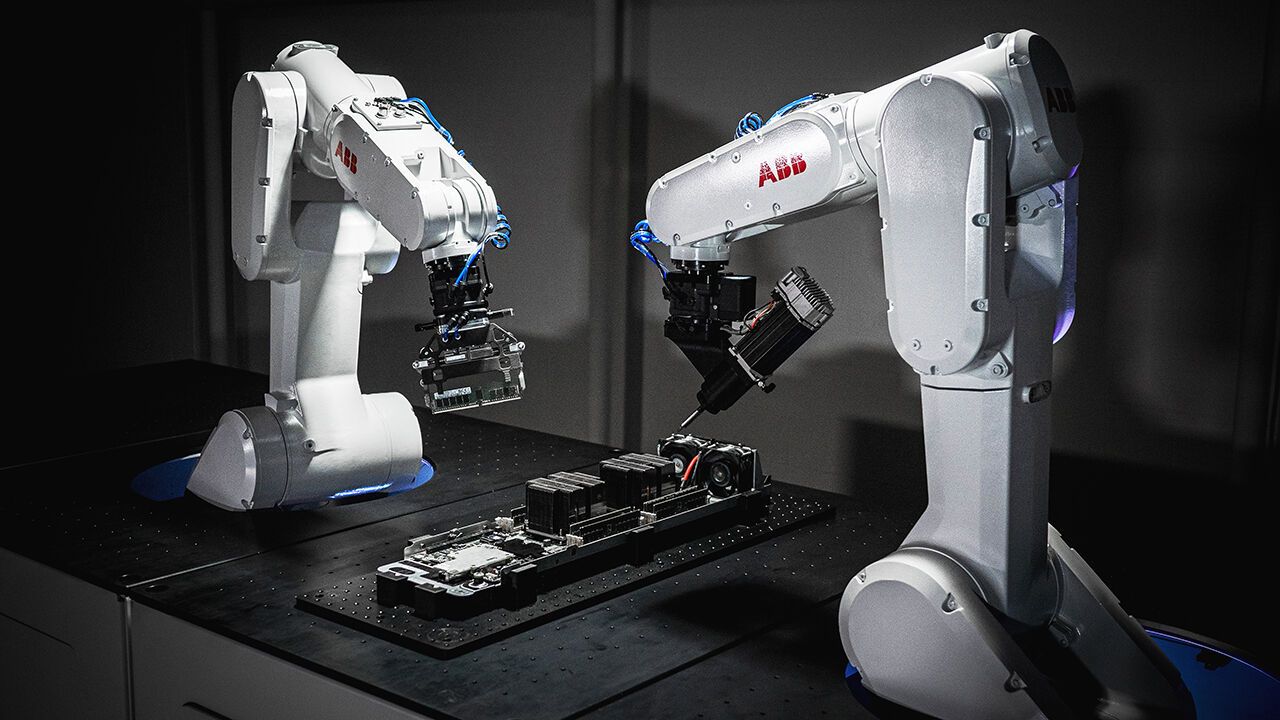

美国本土制造商迎来爆发机遇:国防部计划新建4座“无人机超级工厂”,亚利桑那州工厂首期产能瞄准月产3000架,电机、红外传感器等上游供应商订单排期已至2026年。

供应链替代暗战升级。政策强制要求替换中国产零部件,同步建立动态“蓝名单”认证系统。中国红外设备对美出口量骤降60%,本土供应商L3Harris紧急扩产;惯性导航器件进口萎缩80%,军工巨头诺斯罗普·格鲁曼连夜重启俄亥俄州生产线。行业巨头AeroVironment(“弹簧刀”制造商)已接到五角大楼批量订单,计划将月产能提升至5000架。

这场变革的本质是战争经济学的重构——当无人机从精密装备降级为战场耗材,采购规模正超越传统弹药。

高盛在最新报告中断言:“美军无人机采购量将在五年内超过导弹。”随着印太地区优先部署的推进,订单潮已从图纸涌向生产线。