唐纳德·特朗普签署行政令要求联邦机构"在法律允许的最大限度内"优先使用本土无人机,并承诺削减法规加速国内生产。这纸看似强势的命令,却笼罩在"太少、太晚"的质疑中——中国无人机巨头早已在全球市场筑起难以撼动的护城河。

大疆创新的市场份额犹如一道天堑。华盛顿智库战略与国际研究中心的数据显示,其独占美国商业无人机市场90%的版图。市场研究机构Nova One Advisor报告指出,2023年美国无人机市场77%由商业应用贡献,预计到2033年将保持9.2%的年复合增长率。而消费级无人机市场同样被Grand View Research看好,预计至2030年维持10%增速,这块蛋糕在2023年已达14.8亿美元。

禁令的代价由谁来扛?

Proxim公司董事总经理保罗·尼尔森直言:"全球仅有五六家非中国无人机制造商,禁令只会推高成本——这是基本经济学。"

弗吉尼亚无人机培训公司Zephyr Drone Simulator的市场协调员博·范布伦更揭露行业真相:"没有美国企业能达到大疆的产量规模,某些标榜'美国制造'的产品实则来自中国工厂。"

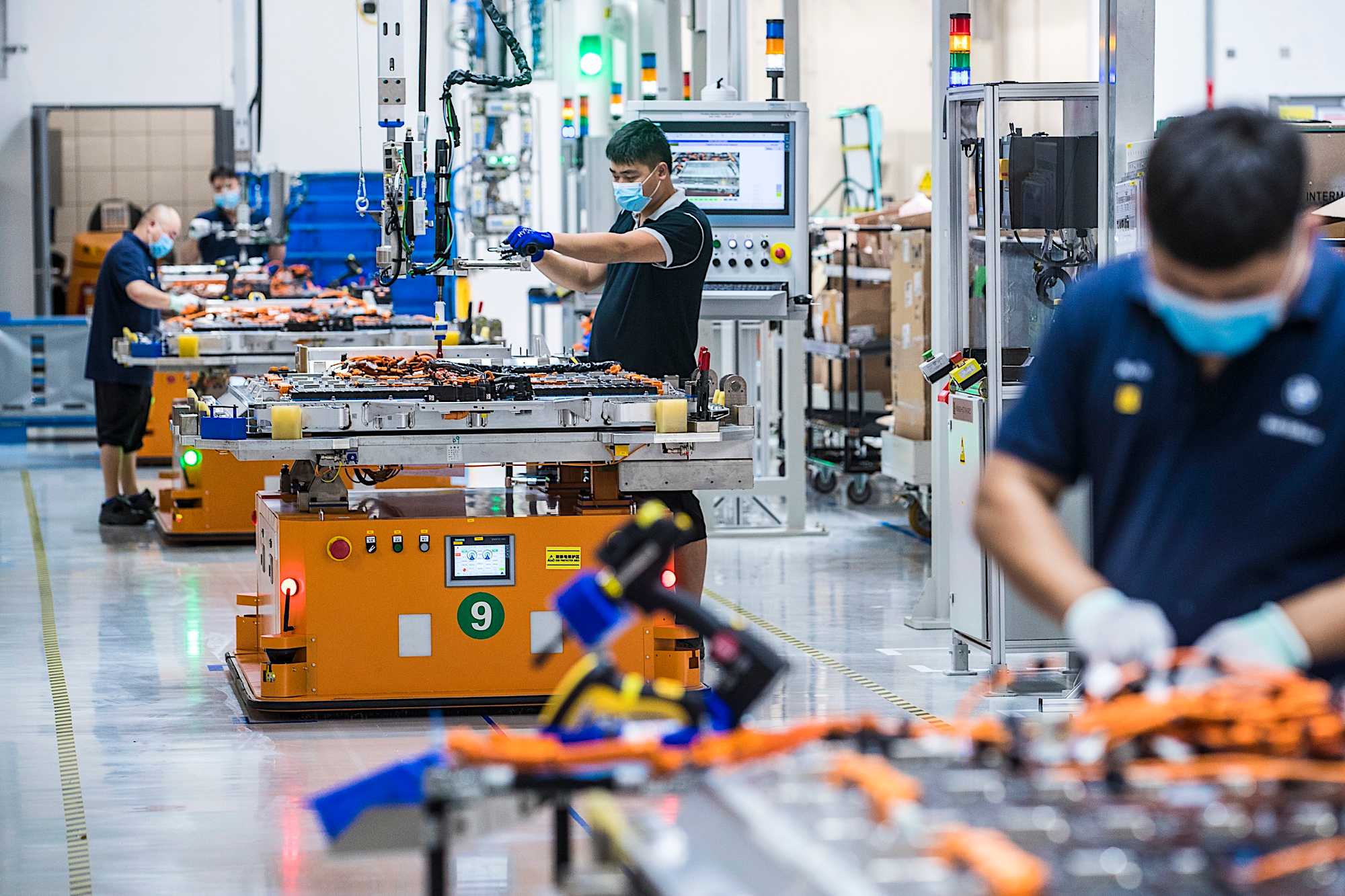

供应链的深度绑定让"去中国化"沦为幻影。美国无人机企业Aerostar Dynamics副总裁唐纳德·乔博坦言:"我们大部分电池依赖中国合作伙伴。当今世界,无人能真正独善其身。"德国研究机构Drone Industry Insights的结论更为直接:即便非中国企业,其核心部件仍绕不开中国供应商。

安全焦虑背后的战略困局

美国围堵中国无人机的行动可追溯至2017年陆军禁用大疆设备。如今,《2025财年国防授权法案》规定若审查未完成,大疆与道通智能的新品将遭禁售。讽刺的是,2022年参议院听证会曝出FBI等政府机构仍在广泛使用大疆设备。司法部官员布拉德·维格曼曾无奈承认:"他们几乎垄断了市场,转型极其艰难。"

中国企业的应变之策悄然展开。台北市场情报与咨询研究所分析师柯宗元透露,大疆等企业已将部分产能转移至马来西亚等第三国。前外交官王义桅犀利指出:"美国短期内无法复制中国的生产力,若强行脱钩,最终可能迫使消费者为走私零件支付溢价。"

这场无人机博弈折射出更深层的技术主权困境。当白宫以"国家安全"为由限制华为昇腾芯片,甚至威胁制裁使用企业时,中方随即启动反外国制裁法反制。从无人机到AI芯片,技术自主与市场效率的悖论持续撕裂全球供应链。正如美国司法部官员的叹息——当中国制造已深度融入产业血脉,强行剥离的阵痛终将由本土市场承受。

特朗普的行政令像一纸迟到的战书,但中国无人机早已翱翔在对手难以企及的高度。当美国执法部门自己都无法摆脱大疆设备时,所谓"供应链安全"更像一场代价高昂的政治表演。全球产业链的韧性恰恰在于,任何强制的割裂终将被市场的力量反噬。