2025年的诺贝尔奖结果陆续揭晓,中国科学家再度与这一国际科学殊荣擦肩而过,而邻国日本却有两位教授分别斩获生理学或医学奖和化学奖。这一对比引发了广泛的网络热议,许多人感到一丝敏感与不适。

数据显示,自2000年以来,日本已涌现出22位诺贝尔自然科学奖得主(其中包括三位美籍日裔科学家)。相比之下,中国本土科学家的最近一次获奖还要追溯到2015年,当时屠呦呦凭借青蒿素研究荣膺生理学或医学奖,她也仍是该领域唯一一位中国获奖者。

每到诺奖季节,“中国为何再次缺席”的话题总会成为焦点,但今年的讨论尤为激烈。一方面,中国在人工智能、军事技术和地缘政治竞争中展现出强劲势头,增强了国民自信;另一方面,日本在科学领域的收获似乎挑战了这种自信,尤其当一些人视日本为“国力不如中国”时,这种落差更显刺眼。

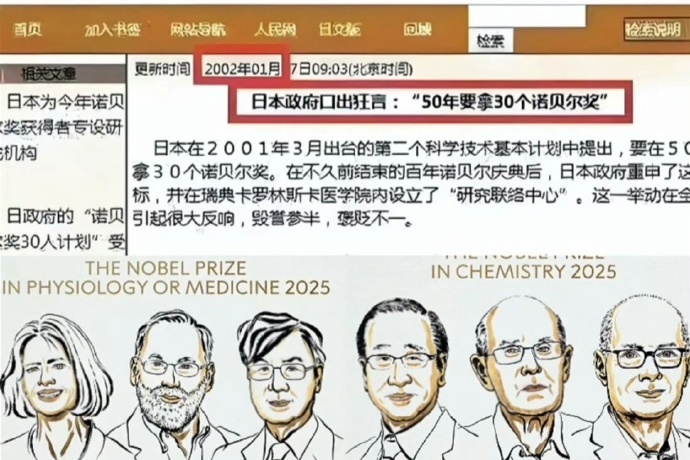

日本获奖消息传出后,中国网友纷纷挖出旧闻。一篇2002年新华社刊发的文章《日本政府“口出狂言”:50年要拿30个诺贝尔奖》被反复提及。该文讨论了日本2001年推出的科学技术基本计划,目标是50年内收获30个诺奖。文中引用多名专家观点,认为这一计划可能适得其反,甚至援引2001年诺奖化学奖得主野依良治的话,称日本政府“缺乏智慧”、纯属“狂妄”。如今,网友们讽刺道:时间仅过半,日本已完成22个,完成率超70%。

与此同时,另一篇2013年的报道《中科院院士黄维:十年后,国人获诺奖成家常便饭》也流传开来。该文记录了时任南京工业大学校长、中科院院士黄维在开学典礼上的讲话,他预测10年后,中国获诺奖将成常态而非例外。网友们调侃:“按这个说法,今年本该是中国‘常态化’获奖的第二年了。”

在嘲讽浪潮中,不少声音将矛头指向诺奖本身,认为问题出在奖项而非中国科研体系。他们视诺奖为西方主导的机制,充斥偏见和视角局限。一位医疗健康博主李鸿政在社交媒体上直言:“只要你对欧美低头,诺奖就会源源不断。”前媒体人明金维指出,诺贝尔物理、化学和生理医学奖虽有客观性,但文学奖与和平奖往往带有强烈的西方意识形态色彩,反映出资本主义国家的政治偏好。前通信观察者项立刚则称,诺奖源于欧洲科学传统,倾向于欧美获奖者很正常,“人家的奖,人家自己发,偶尔抛点甜头引你上钩”。

另一派观点强调诺奖的“滞后性”,认为中国科研成果需时日才能得到认可。德国之声援引奥地利媒体评论称,去年中国发表的科学论文已超90万篇,超越美国,在科研水平上正逐步取代其地位。但诺奖往往奖励几十年前的突破,反映的是历史而非当下。该评论预测,未来几年或几十年,屠呦呦不会是中国唯一科学奖得主,这一观点获众多网友转发赞同。

中国社会对诺奖的态度始终充满矛盾。一边是大V们从评选机制、偏好入手剖析缺席原因,并乐观预见更多中国获奖者涌现;另一边则是安慰式论调,强调中国已足够强大,无需在意外部奖项。拥有百万粉丝的博主“平原公子赵胜”表示,诺奖并非无价值,但对世界头号工业国已无关紧要。他反问:真正的顶尖高手,需要第三方机构颁发“天下第一”的牌匾吗?

然而,如果真如所言“不care”,为何每年诺奖公布都引发轩然大波?明金维分析,诺奖创立于1895年,正值中国甲午战败的耻辱期。130多年来,中国获奖者寥寥无几,这已成为许多人心中的隐痛。中国自上世纪80年代起,就将诺奖视为“声望象征”,甚至形成“诺奖情结”。但一些获奖案例却与主流叙事相悖:2000年首位华裔文学奖得主高某健是流亡作家;1989年喇某嘛、2010年刘某波获和平奖,曾引发北京不满。

即便屠呦呦获奖,她也几度落选中科院院士,却在今年入选美国国家科学院。

当下,许多人质疑中国科技虽前沿,却忽略基础科学,转而强调应用导向。这反映出自信与焦虑的拉锯:是反思自身,还是坚信已达巅峰?

当然,也有理性呼声。微信公号“知识分子”10月10日刊发对诺贝尔化学委员会首位华人女性委员邹晓冬的访谈。她认为,按当前趋势,诺奖正向中国逼近。中国科学家应专注发现关键空白领域,实现从0到1的原创创新,而非追逐影响因子或论文量。她指出,中国国内竞争激烈,但国际会议上中国面孔稀少,建议“走出去卷”。邹晓冬强调,研究初衷绝非为奖而奖。

中国舆论对诺奖的纠结,折射出一个崛起中的社会在寻求外部肯定与内在自信间的徘徊。当焦点从奖项转向科学本质,或许才是真正成熟的标志。

诺贝尔奖确实是全球科学界的金字招牌,但它并非科研实力的唯一标尺。中国在应用科技领域的迅猛进步有目共睹,如AI和量子计算等前沿突破,已在实际影响世界格局。日本的成功源于长期投资基础研究和国际合作,这值得借鉴而非单纯对比。奖项滞后性是事实,但更重要的是,中国应继续推动原创创新、鼓励国际交流,而不是纠结于“零和”心态。最终,科学的价值在于造福人类,而非奖杯数量——这或许是化解“诺奖心结”的关键。