2025 年 10 月 9 日,中国商务部正式宣布一项震动全球的重磅举措:自同年 12 月 1 日起,对稀土元素出口实施全新控制措施。此次管控并非泛泛而谈,而是精准聚焦于特定技术领域 ——专门针对用于制造 14 纳米以下芯片或 256 层以上存储器技术的生产商,且政策覆盖范围不局限于个别国家,而是面向全球所有相关企业。中国商务部给出的核心理由是,上述两类技术存在 “军事应用” 潜在风险,需从国家安全角度加以防范。

这一决定瞬间引发国际社会高度聚焦,尤其对半导体产业高度依赖的国家而言,其后续影响可能远超短期市场波动。作为全球稀土产业的核心玩家,中国在稀土开采与精炼领域占据绝对主导地位,当前份额已达全球的 60%-70%。而稀土元素绝非普通矿产,它是制造半导体芯片、电动车动力电池以及先进军事装备的 “工业维生素”,是支撑现代高端制造业的关键基础材料,其战略价值不言而喻。

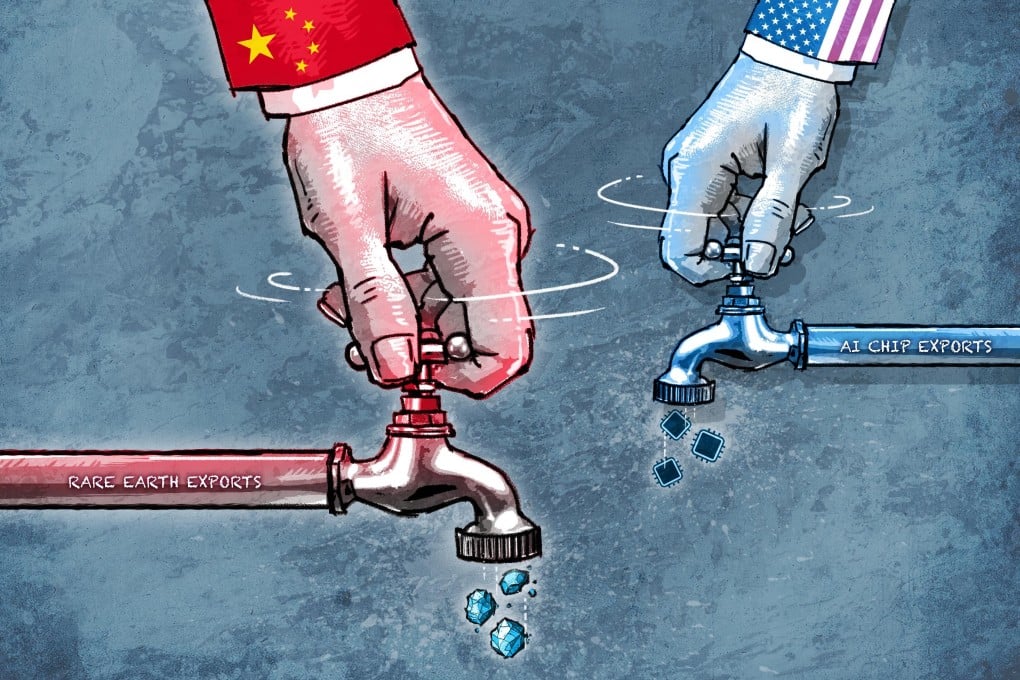

追溯此次政策出台的背景,不难发现其与近年来中美技术领域的竞争升级密切相关。此前,美国及其盟友通过多轮出口管制,持续限制向中国供应高端芯片及核心制造设备(如 ASML 的 EUV 光刻机),试图在技术层面遏制中国产业升级。这一系列举措被广泛认为是此次中国出台稀土出口管控政策的直接导火索。分析人士指出,中国此举具有双重战略意图:既是对美国此前制裁的 “反制回应”,更是在即将召开的 APEC 会议两国首脑会晤前,通过稀土这一关键资源的 “战略化运用”,为自身争取更有利的谈判筹码。

政策公布后,国际舆论场迅速引发连锁反应。有观点提出 “对等反制” 逻辑:若中国以国家安全为由限制稀土出口,美国也应考虑全面禁止向中国出口 14 纳米以下芯片。这一观点看似简单直接,却深刻折射出当前全球供应链 “相互依存又彼此脆弱” 的复杂现状 —— 没有任何一方能在技术产业链中独善其身。

从实际影响来看,稀土管控对全球半导体产业的冲击将是全方位的。在芯片制造领域,稀土的重要性无可替代,尤其是在高性能计算芯片与人工智能(AI)芯片的研发生产中,更是关键原材料。若中国严格执行此项政策,美国当前火热的 AI 产业热潮可能面临 “断供熄火” 风险,甚至可能引发短期经济波动。具体影响可从三方面显现:

其一,全球半导体产业链将面临 “原材料断链” 危机。目前,14 纳米以下先进制程芯片(如台积电的 7nm、5nm 工艺)以及 256 层以上高端存储器(如三星 HBM4),均高度依赖中国稀土供应,政策落地后相关领域将直接面临原材料短缺问题。

其二,产业链成本将大幅攀升。稀土供应受限必然导致其价格飙升,而成本上涨将沿着产业链层层传导,最终推高芯片制造成本,进而影响消费电子产品终端售价,对全球电子消费市场形成压力。

其三,核心企业生产研发将受直接冲击。以英伟达、AMD 为代表的芯片设计巨头,以及台积电、三星等制造企业,若无法获得稳定的稀土供应,可能被迫减缓新产品研发进度,甚至面临部分产线停产的风险。

不过,政策的实际执行力度仍存在不确定性。分析人士指出,此项政策对中国自身经济同样存在成本压力:一方面,全球范围的出口限制可能引发美国及其盟友的联合反制,影响中国相关产业出口;另一方面,过度限制也可能损害中国在全球供应链中的合作形象。因此,市场普遍预测中国在政策执行过程中可能采取 “灵活调整” 策略,根据实际情况动态优化管控力度。

从更深层次看,中国此次稀土管控政策本质上是一场复杂的全球战略博弈。有人进一步猜测,中国的核心目标或许并非单纯要求美国放松对 Blackwell 芯片等高端产品的出口管制,而是通过这一举措传递 “国内产业自信” 的信号,在国际舞台上塑造技术自给自足的形象,为后续产业升级争取更多话语权。但客观而言,中国在高端制造领域仍存在明显短板:ASML 的 EUV 光刻机等核心设备、HBM 与 DRAM 等高端存储技术,目前仍高度依赖台积电、三星、美光等外部厂商,这也决定了中国在博弈中并非毫无牵制。

面对这一挑战,国际社会尤其是美国及其盟友已开始酝酿应对策略,目前主要形成三类建议:

第一,实施 “精准制裁反制”。针对中国无法自主生产的半导体制造消耗材料(此类材料多具有易降解特性,难以通过囤积应对供应风险),出台针对性制裁措施,形成对等牵制。

第二,加速 “稀土产能替代”。利用《国防生产法》等政策工具,推动美国本土及盟友国家的稀土开采与精炼产业发展。事实上,特朗普政府时期已为此投入显著资源,当前需进一步加大政策支持力度,尽快提升非中国供应链的稀土产能。

第三,优化 “反制手段组合”。避免单纯依赖 AI 计算领域的限制措施,而是通过关税调节、针对性产业报复等多元手段,形成更具威慑力的反制体系,提升谈判筹码。

与此同时,路透社报道显示,美国白宫已启动对中国稀土新规的影响评估,核心关注点集中在中国是否试图通过此类政策加强对全球技术供应链的控制。NioCorp 等矿产企业呼吁西方国家重新审视对中国稀土的过度依赖,加快供应链多元化布局。

值得注意的是,此次危机也为西方国家提供了 “供应链重构” 的契机。从本质来看,稀土仍是具有商品属性的资源,其供给并非完全刚性。尽管短期内难以彻底替代中国供应链,但通过长期政策支持与市场机制引导,欧美等国完全有可能在中期内建立起稳定的替代产能。从市场规律来看,中国的管控措施可能产生 “反效果”:稀土价格飙升将大幅提升开采利润,进而激励全球范围内的稀土资源勘探与开采投资,加速供应链多元化进程。

当然,挑战依然不容忽视。目前外界普遍质疑美国为何在稀土问题上长期反应迟缓,这一现象暴露出其 “过度依赖市场调节” 的局限性 —— 在战略资源领域,单纯依靠市场机制难以快速应对地缘政治风险。此外,也有观点认为,美国此前对华为等中国企业的制裁是此次技术博弈的起点,中国此次稀土管控本质上是 “以牙还牙” 的反制措施,双方的冲突升级实则是长期技术竞争积累的必然结果。

总体而言,中国稀土出口管控政策已对全球芯片行业造成重大冲击,其影响不仅局限于产业层面,更可能波及全球经济稳定与技术创新进程。但这并非博弈的终点,而是新一轮全球技术供应链重构的开端。美国及其盟友能否迅速行动,通过政策调整、产业升级与国际合作化解危机,将直接决定全球半导体产业的未来走向。未来几个月,尤其是 APEC 会议两国首脑会晤的结果,将成为观察这场博弈走向的关键节点。全球芯片行业的 “灯火” 能否持续点亮,最终取决于各国在这场稀土战中展现的战略智慧与合作决心。