当一辆电动车驶过街头,很少有人会想到,驱动它的电机背后,可能牵连着一场复杂的全球供应链博弈。如今,越来越多的汽车制造商正试图降低对稀土材料的依赖——尤其是钕、镝和铽这类关键元素,而这些材料目前主要来自中国。

中国在全球稀土开采和加工环节占据重要地位,并曾在国际贸易摩擦中对部分稀土出口实施管制。今年早些时候,针对美国加征关税的举措,中国对若干稀土相关材料加强了出口管理,引发产业链震动。尽管近期双方达成临时安排,相关限制有所放松,但行业普遍认为,供应风险并未根本消除。

面对这种不确定性,宝马选择了一条更彻底的技术路径。早在2011年钕价剧烈波动时,公司就启动了无稀土电机的研发,并已将其应用于iX等电动车型。这种电机通过电流直接产生磁场,传统上被认为体积大、效率低,但宝马表示已基本克服这些短板。

据工程师介绍,新设计在日常驾驶速度下反而更高效,还能灵活调节磁场强度,散热也更容易。明年夏天将在美国上市的iX3,一次充电可行驶400英里,正是这套技术的最新体现。

并非所有车企都愿意放弃稀土路线。通用汽车采取“双轨并行”策略:一方面与美国企业MP Materials合作,在加州开采稀土,并在得州建设磁材工厂,为凯迪拉克和雪佛兰电动车提供本地化供应;另一方面也在探索完全不使用稀土的替代方案。

颇具历史意味的是,上世纪80年代,通用旗下的实验室曾率先开发出如今广泛使用的钕铁硼磁体技术,后来将相关知识产权转让给了中国企业——如今又不得不重新审视这条技术路径的安全性。

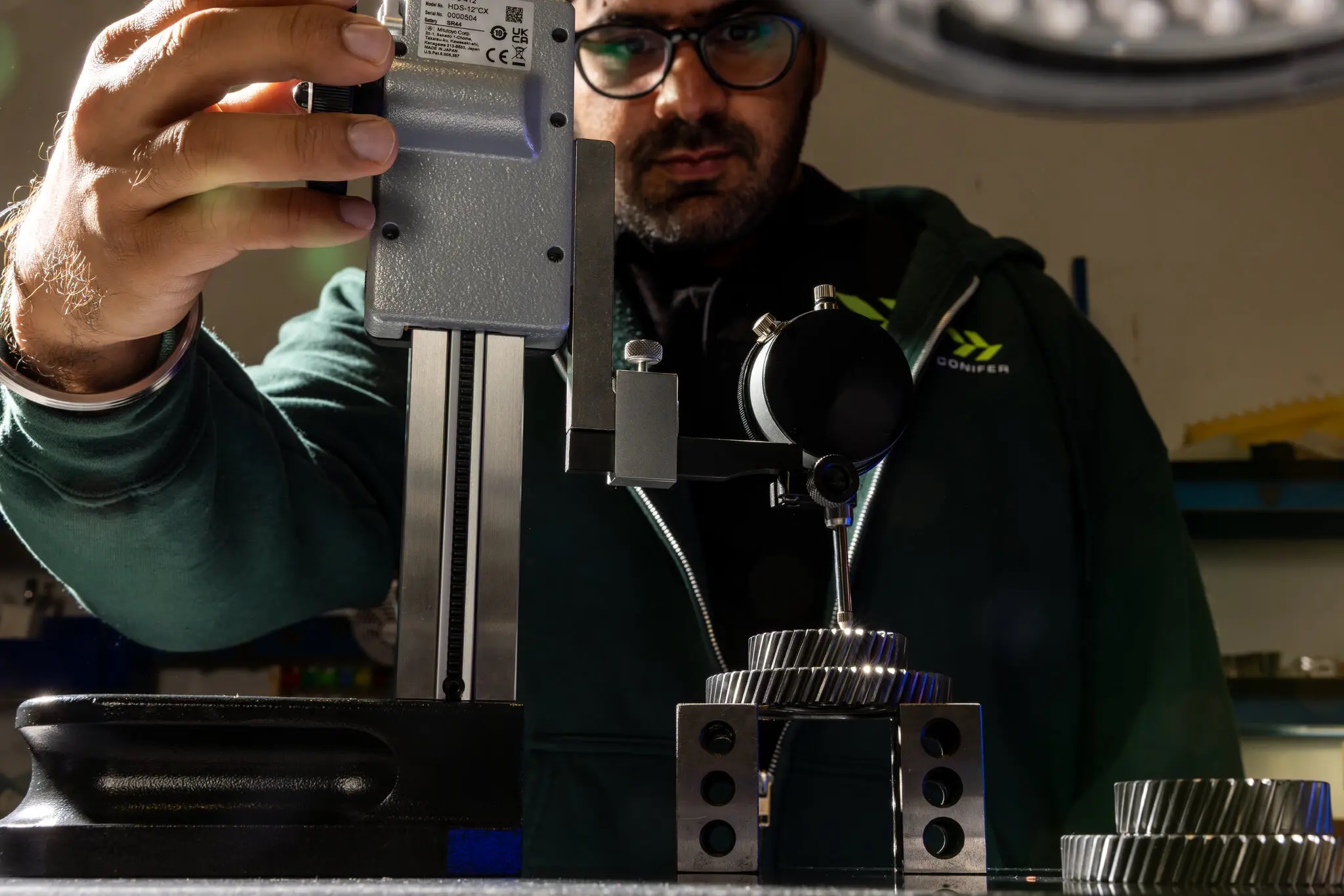

与此同时,一些初创公司正尝试从底层重构电机设计。比如位于加州森尼韦尔的Conifer,就在租用的车库里开发出一种紧凑型圆盘状无稀土电机,目前主要用于两轮交通工具。公司联合创始人坦言,当前最大挑战不是市场需求,而是如何快速扩大产能。毕竟,在同等体积下,稀土电机仍能提供更高的功率密度,这是大多数替代方案尚未跨越的门槛。

科研界则把目光投向了更奇特的方向——陨石。东北大学的研究团队成功在几周内人工合成了天然仅存在于陨石中的“四方镍纹石”,这种由铁和镍组成的合金展现出优异的磁性能。但研究人员也指出,距离工业化量产仍有很长的路要走,即便实现,也可能无法覆盖所有应用场景。

美国能源部则寄希望于技术突破。它正提供最高300万美元的资助,鼓励研发磁力达到现有稀土磁体两倍的新材料。官方文件提到,人工智能有望加速新材料的发现进程。不过,不少业内人士对此持谨慎态度,认为目标过于激进。

华盛顿战略与国际问题研究中心指出,减少对特定来源稀土的依赖是一项长期而复杂的系统工程,难以在短期内见效。哥伦比亚大学全球能源政策中心也提醒,当前国际贸易环境下的缓和并不意味着风险解除,关键矿产仍可能在未来成为地缘政治博弈的工具。

归根结底,这场围绕电机材料的竞赛,早已超越单纯的技术范畴。它关乎供应链韧性、产业自主,甚至国家战略安全。谁能在保障性能的同时,构建一条更可靠、更多元的原材料路径,谁就更有可能在下一代电动出行时代占据主动。而这条路,注定漫长,却别无选择。

.png)