美国正在酝酿一场可能改变全球芯片格局的政策变革。这一次,政府不再满足于用补贴吸引企业回流,而是打算动用更直接的手段——让那些依赖海外芯片的科技公司付出代价。

据知情人士透露,特朗普政府正考虑一项新计划:要求芯片制造商在美国本土生产的数量,必须和他们的客户从海外进口的数量相当。听起来简单,但执行起来并不轻松。如果哪家公司长期做不到这个“1比1”的平衡,就可能被加征关税。这背后的想法很明确:不能再让美国的关键技术命脉攥在别人手里,尤其是当这些芯片大量来自海峡对岸的台湾。

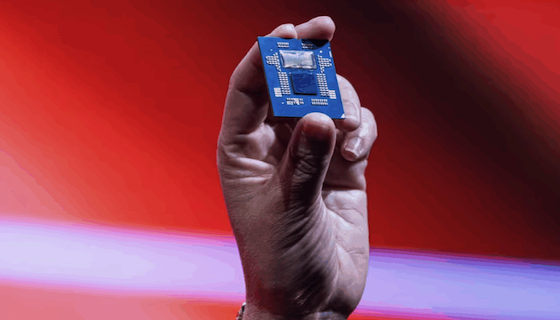

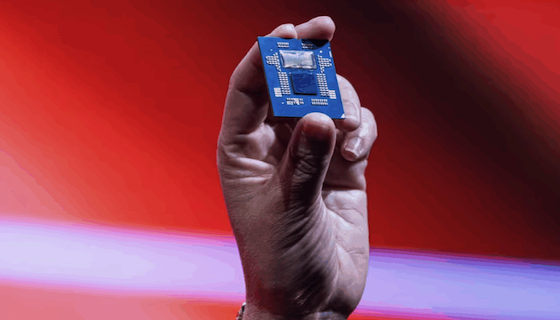

要知道,中国台湾距离中国大陆不过80英里,地缘风险不言而喻。一旦发生冲突或自然灾害,全球科技供应链可能瞬间瘫痪。从智能手机到汽车,现代经济几乎每个角落都离不开芯片,而美国却越来越依赖海外制造。这种脆弱性,让华盛顿坐不住了。

商务部长霍华德·卢特尼克已经和半导体行业的高管们谈过这个想法。他传递的信息很直接:这不是普通的贸易问题,而是经济安全问题。为了推动这一转变,政府可能会给企业一些缓冲空间。比如,一家公司如果承诺未来在美国建厂、扩大产能,那在工厂真正投产前,可以先用这部分“未来产量”来抵扣当前的进口额度,暂时免缴关税。初期还可能有减免措施,避免企业一下子被压垮。

但挑战依然巨大。像苹果、戴尔这样的大公司,产品里的芯片五花八门,来源遍布全球。以后它们不仅要搞清楚每颗芯片是在哪儿造的,还得跟供应商紧密配合,确保美国产的和海外进的能对上账。这可不是简单的数字游戏,而是整个供应链的重构。

对台积电、美光、格芯这些正在美国扩建工厂的企业来说,反而是个机会。它们在谈判桌上的话语权会更强,毕竟政策风向已经变了。可问题也来了——不是所有高端或特殊芯片都能在美国迅速量产。技术门槛、成本压力、建设周期,哪一样都不是短期能解决的。

更何况,这套机制本身就够复杂。很多芯片在美国设计、生产,却被送到海外装进手机或电脑,再运回来卖。这些含芯片的产品怎么算关税?按整机还是按零件?目前谁也说不准。白宫方面也只是回应,任何报道都只是猜测,除非正式宣布。

两年前,《芯片与科学法案》砸下几十亿美元补贴,想撬动制造业回归。可现实是,客户还是愿意选便宜的海外货。现在,政府干脆换了个打法:你不买美国货?那就让你多掏钱。用关税当大棒,逼企业把订单留在国内。

这场变革的最终形态还在酝酿中。眼下,政府正以国家安全为由,对芯片进口展开贸易调查,结果一出,很可能就是新政落地之时。至于它能否真正扭转局面,还是要看企业、技术和地缘政治之间的角力能走到哪一步。