2025年,东南亚正站在全球半导体产业的十字路口,迎来“百年一遇”的机会,力争从低附加值的芯片组装测试(OSAT)迈向设计与制造的高价值环节。凭借2023年2340亿美元的芯片出口,占全球20%,东南亚已成为半导体供应链的关键节点。

地缘政治重塑全球芯片版图,电动车(EV)和人工智能(AI)需求激增,马来西亚、越南和新加坡通过雄心勃勃的政策,试图抓住这一机遇。然而,资本匮乏、人才短缺和生态不完善等结构性问题,可能使其难以成为全球芯片领导者。

东南亚自1970年代起深耕OSAT,占全球芯片性能、可靠性和可扩展性的基础环节。尽管这一领域仅贡献芯片价值的5-10%,却为地区积累了供应链优势。2023年,马来西亚占全球OSAT的13%,越南和新加坡也因低成本和地理优势吸引了英特尔、Amkor等巨头。然而,芯片价值的80%集中在知识产权(IP)、晶圆制造和系统架构等上游环节。若不向上攀升,东南亚将陷入低利润、高依赖的陷阱,易受自动化和全球资本流动冲击。

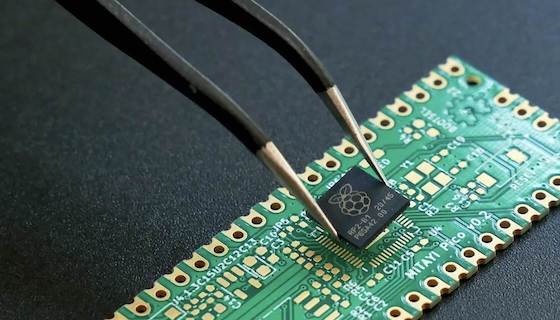

地缘政治为东南亚创造了机遇。中美科技博弈促使企业分散供应链,2024年美国对华芯片出口限制加剧,东南亚成为“中国+1”战略的首选。电动车和AI的爆发式需求进一步推高芯片价值。现代电动车需数百颗芯片,包括系统级芯片(SoC)、AI处理的GPU和碳化硅(SiC)功率器件。摩尔定律放缓,先进封装和芯片集成(如2.5D和3D封装)成为性能提升的关键,东南亚正抓住这一趋势。2024年,新加坡Silicon Box凭借2.5D/3D封装技术赢得全球订单,马来西亚英特尔的70亿美元Penang投资聚焦Foveros 3D技术,越南Amkor的16亿美元封装工厂服务于可穿戴设备和边缘计算。这些进展标志着东南亚向高价值环节的迈进。

各国政策为产业升级注入动能。马来西亚2024年推出国家半导体战略(NSS),计划2035年前投入250亿林吉特(约53亿美元),支持IC设计、先进封装和人才培训,其IC设计园将成为东南亚最大。越南的2024-2050年半导体战略提供长达15年的10%低税率、设备免税和土地租赁优惠,吸引Amkor等投资。2024年,越南吸引外资382亿美元,半导体占10%。新加坡通过2025年研发创新计划(RIE2025)投入250亿新元(约185亿美元),2025年预算追加30亿新元国家生产力基金(NPF),降低企业投资风险。这些政策显示了区域的雄心,但执行效果仍需检验。

尽管前景光明,东南亚面临结构性挑战。

首先,资本匮乏限制规模化。半导体项目需高投入、长周期,2024年东南亚早期融资活跃,但成长阶段资本不足,基金经理因技术复杂性和退出不确定性望而却步。IPO市场浅薄,战略并购有限,2023年区域半导体并购仅占全球的3%。

其次,人才短缺掣肘创新。2024年,马来西亚需10万名半导体工程师,实际缺口超50%;越南大学课程滞后,难以满足IC设计需求。

再次,供应链上游薄弱。东南亚依赖进口光掩模、探针卡和半导体材料,2023年进口成本占生产成本的30%,增加外部冲击风险。

最后,缺乏自主EDA工具和半导体IP使创新受限,2024年新加坡EDA投资仅占全球的1%。

东南亚的芯片崛起需区域协调与长期投入。建议建立东盟半导体联盟,统一标准、共享研发并协调投资,避免恶性竞争。借鉴中国2024年半导体基金(3000亿美元),东南亚可设立跨国基金,吸引LP提供耐心资本。

教育改革也至关重要,2025年越南计划培训5万名工程师,马来西亚应扩大与台积电、英特尔的产学合作。

对于投资者,建议关注先进封装企业如Silicon Box,警惕地缘政治和需求波动风险。消费者将受益于芯片价格下降,但需关注供应链中断可能推高的电子产品成本。

东南亚的半导体雄心不仅是经济机遇,更是地缘政治博弈的缩影。2024年,全球芯片市场达6500亿美元,东南亚若能突破资本、人才和生态瓶颈,有望在2030年占全球出口的25%。