近期,中国相关部门针对中小学双休制度发布通告,明确要求强制执行 ,但在实际推行过程中,成效并不理想。

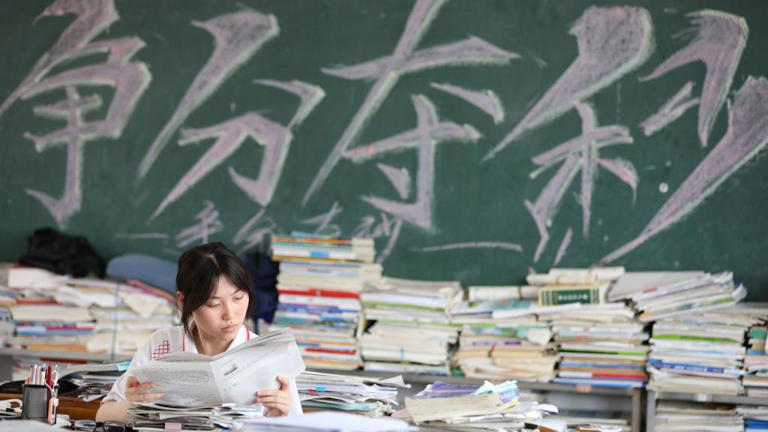

所谓双休制度,即保障学生能拥有完整的两天周末休息时间。过去多年,受高考 “一分一档” 竞争压力影响,中国不少中学陷入 “题海战术” 的怪圈,将长时间在校学习与获取高分简单划等号。这导致许多高中采用高强度作息安排,部分学校实行一月一休、一周一休,甚至学生每周仅有数小时 “假期”。

今年 3 月,教育部发布《查处中小学违规办学行为典型案例》通知,将 “中小学在校时间过长”“节假日补课” 等行为定性为 “严重影响学生身心健康和教育形象,存在极大安全隐患”,并明令禁止中小学提前开学 。自该文件发布后,多地高中陆续宣布实行双休政策。然而,据《财新》报道,在实际执行过程中,双休政策遭遇诸多阻碍,尤其是临近高考的高三年级,落实难度尤为突出。一些学校出现 “选择性双休” 现象,高三学生在周末仍需参加考试、补课或自习。

为严肃纪律,河北省教育厅对保定市高碑店第一中学组织高三学生违规补课的行为进行全省通报批评,并取消其三年内省级评优评先资格。教育部也强调,一旦查实学校存在违规补课行为,将直接取消其省级荣誉称号。江苏省教育厅同样发布通告,对 4 所违规学校进行处分;河南省教育厅也针对提前开学、违规补课等问题,对多所中学予以处罚,部分学校主要负责人被革职。

中国教育科学院研究员储朝晖在接受《中国新闻周刊》采访时指出:“部分学校和家长认为学生在校时间越长,成绩就越容易提高,这种观点其实并不正确。” 他进一步表示,过度追求学习时长的做法,可能会对孩子的人格发展造成损害 。中国教育发展战略学会人才专委会秘书长陈志文分析认为,高中双休难以落实,主要是因为家长群体存在过度的教育诉求、高强度应试训练能带来一定短期效果,以及地方政府存在政绩驱动等三方面因素。

在高考应试教育体系中,河北衡水中学颇具代表性,外界常用 “只有分数没有人” 来形容该校模式。河北省每年高考考生超 60 万人,本科录取率约四成,而备受高校青睐的 985 高校录取率不足 2% 。在高考重压与教育资源分配不均的背景下,衡水中学对学生的休息和吃饭时间严格把控,精确到分钟,每间教室配备高清摄像头,教研主任轮班监督学生自习情况,连喝水、抬头、聊天等行为都会被关注。

尽管衡水模式引发诸多争议,不少教育专家担忧其对学生心理健康的影响并提出批评,但在山东、湖南、湖北等地,仍有多所中学争相效仿,试图通过延长在校时间、加强时间管理来提高学生分数,且这种模式在高考竞争中被广泛认为有一定效果。

来自湖南北部一所市级重点高中的王女士回忆,7 年前她参加高考时,正是学校试点类似衡水模式的第一届。当时,高三学生周末仅有半天休息时间,高一、高二学生也只有一天休息。学校将监控摄像大屏幕放置在门口,邀请家长自主监督学生学习情况,此后学校还引入智能教室系统,可详细记录学生课堂上的行为细节,即便如此,家长们对此监督模式也未提出反对。另一所湖南重点高中的学生也表示,学校原本保障学生周末双休且无晚自习,全靠学生自主学习,但因家长多次向教育局举报 “学校管教不严”,学校开始增设晚自习,周末休息时间也缩减至一天。

不仅高中生面临学习压力,近年来,中国媒体多次报道,多地小学生也难以获得充足休息。早教班、补习班以及繁重的作业,让一些低年级小学生常常忙碌到深夜。

在高压学习模式下,中学生自杀事件在中国并不鲜见,媒体曾多次报道相关案例。2024 年末,有媒体报道广东一所中学要求学生签订免责声明书,其中明确表示 “如果出现自残、自杀行为,均与学校无关,学生本人及家长或监护人不会以任何理由向学校及工作人员主张损失和赔偿,也不会干扰学校正常教学秩序” 。

《2023 年中国青少年自杀报告》显示,仅 2023 年,中国青少年自杀人数达 11 万人,其中 12 岁群体占比 40.3%,约 4.43 万人。心理疾病专科医生指出,青少年精神类疾病数据上升,一方面是因为中国加强了对青少年群体的精神筛查,使得更多病例被登记在册;另一方面则是学业压力过大所致。

2020 年,卫健委发布通告,开展抑郁症筛查工作,要求公众对抑郁症防治知识知晓率达到 80%,并致力于提高抑郁症就诊率和治疗率。《2022 年国民抑郁症蓝皮书》显示,中国青少年抑郁症患病率在 15% - 20%,抑郁患者群体中 50% 为在校生,超 40% 的患者曾因抑郁休学 。《2023 年国民抑郁蓝皮书》也指出,18 岁以下抑郁症患者占总抑郁症人数的 30% 。2021 年,上海市开通市民心理热线,首月便接到 3500 多个咨询电话,其中四分之一与青少年心理健康问题相关,最年轻的来电者仅 12 岁 。从咨询群体比例来看,大学生占 35.7%,高中生和初中生各占 21%,情绪与学习相关问题是主要咨询方向。

过去十年,中国中学阶段的学业压力逐渐从高考向中考延伸,中考作为初中升高中的重要考试,在部分城市录取比例仅 50%,即一半学生进入普通高中备考高考,另一半则分流至职业高中接受职业技术培训。学生、家长和学校因担忧无法进入普高或考上 “好大学”,形成紧密 “共同体”,通过增加学习强度、延长学习时间、提前学习等方式,试图提升分数以谋求更好的未来。

为应对青少年心理疾病问题,2021 年,教育部推出 “双减政策”,旨在减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。政策实施后,教培行业受到巨大冲击,补习班一度成为敏感话题。但由于高考分流政策依旧存在,“一分一档” 的竞争压力并未改变,减轻教培负担难以从根本上缓解以分数为导向的系统性学业压力。“双减政策” 实施后,校外培训呈现从公开转入隐蔽的趋势。

有湖南家长表示,虽然支持国家政策,但看到同班同学都在补课,担心老师会在补习班上讲解重要内容,因此不得不让孩子参加补习班。即便有 “双减政策”,她的长子周末仍需辗转于三个补习班,其中包括当下热门的编程课程,小儿子从小学二年级也开始补习英语 ,家长直言感受不到 “双减” 的效果。

从事高中生教培的李先生坦言,“双减” 政策实施后,学生家长举报教培机构的情况增多,但市场对补习的需求依然旺盛,自己的补课费用甚至翻倍,学生数量却未减少。不过,同行也反映,部分家长在孩子成绩不理想时,会选择向教育局举报教培机构,这让从业者压力倍增。

值得关注的是,“双减政策” 实施后,教育相关话题成为舆论关注的重点。媒体在报道教育政策,尤其是与 “双减” 直接相关的内容时,需经过多轮审核。有记者表示,已完成的 “双减政策” 相关稿件审核长达半年,最终可能无法发布。这也反映出教育话题报道在审核层面面临的新变化 。对于中小学双休政策的落实,有业内人士推测,只要高考竞争模式存在,相关政策的全面落地就面临诸多挑战。