思科可以说是“互联网1.0时代的英伟达”:它抓住了网络基础设施的黄金窗口,但错过了云计算与AI时代的二次浪潮。

90年代,随着互联网普及、全球网络建设加速,企业都需要建设局域网(LAN)。思科成为网络硬件基础设施的核心供应商,提供网络路由器、交换机等,成为“互联网的水电公司”“新世界的基建核心”,几乎垄断全球网络设备市场。

它不仅提供硬件,还通过IOS操作系统实现可扩展、可管理、可升级的网络架构,为企业提供完整解决方案。这种模式形成天然锁定效应:企业一旦采用思科设备,升级或替换成本极高,从而巩固了其市场统治地位。

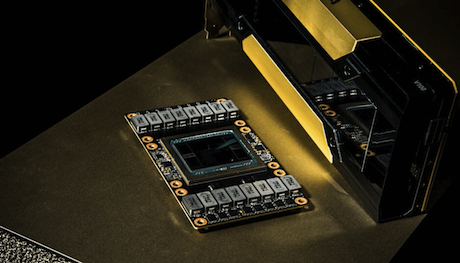

英伟达的商业逻辑与思科高度对应,但面向的是AI算力基础设施。AI时代的核心资源是计算能力和数据流通,数据中心和大模型训练成为新型基础设施。英伟达通过GPU硬件、CUDA软件生态和全栈AI系统,将算力、算法与应用深度绑定,形成了类似思科的生态锁定效应。

客户选择英伟达,不仅获得高性能计算硬件,还获得成熟的训练平台、优化工具和全栈AI软件环境。这使企业在构建AI应用时难以脱离英伟达生态,从而建立起强大的市场护城河。

从商业模式上看,思科的成功依赖三大核心逻辑:标准化硬件实现规模效应、操作系统锁定客户、生态服务形成长期粘性。

英伟达几乎完全复刻了这一模式,但复杂性更高。首先是硬件端:H100、GH200等GPU不仅承担计算核心任务,也是AI训练和推理的基础设施。其次是软件端:CUDA架构、Omniverse平台和DGX服务器为开发者提供从模型训练到应用部署的一站式支持。最后是生态端:英伟达与云服务商、科研机构、机器人公司、自动驾驶企业深度绑定,推动AI基础设施的普及和标准化。

英伟达与思科的另一显著差异在于市场边界。思科面对的是企业内部局域网需求,其客户主要是大型企业和运营商,业务场景集中且标准化程度高。

而英伟达的AI基础设施不仅面向数据中心和科研机构,还延伸到消费级应用、自动驾驶、工业自动化、医疗健康、国防等多个领域。这意味着英伟达的市场空间比思科更大,同时竞争维度更多:除了传统芯片制造商,云计算巨头也在自研算力平台,对英伟达构成威胁。

英伟达通过硬件、软件、生态三重绑定,将技术与客户深度捆绑,实现类似思科的锁定效应,并在更广的行业中形成标准化平台。

创新驱动节奏是两者商业逻辑的核心对比。思科在90年代通过标准化和模块化快速扩张,但在互联网2.0浪潮到来时未能及时适应云计算需求。英伟达则通过持续迭代GPU架构、优化AI算法、提供定制化数据中心解决方案,主动升级其市场定位。

这种主动性使其不仅是AI硬件供应商,更是全栈算力基础设施和AI生态平台提供者。硬件性能、算法优化、软件平台和生态协同成为长期竞争优势的决定性因素,而不仅是单一技术或产品。

产业布局上,思科依靠全球渠道和企业客户网络快速占领市场,而英伟达则通过AI训练平台和云服务绑定客户,推动整个行业生态升级。思科的局限是网络需求趋于饱和,增量市场放缓;英伟达的优势在于AI算力渗透率仍低,应用场景广泛,行业规模持续扩张,市场空间更大。未来十年,英伟达能否像思科一样建立行业统治地位,取决于AI算力标准化、生态闭环建设以及跨行业渗透能力。

思科与英伟达的商业逻辑具有显著相似性:核心基础设施、标准化、生态锁定、长期服务。但英伟达在时代背景、市场空间和技术复杂度上远超思科。思科面对的是局域网和企业内部网络,英伟达面对的是AI算力、模型训练和跨行业应用。

英伟达通过硬件、软件和生态的深度绑定,将AI基础设施从单一产品扩展为全球标准化平台,这一战略使其在AI时代可能建立比思科更长久的行业统治。

可以说,英伟达是AI时代的思科,但它必须避免思科在二次浪潮中错失机会的命运。通过主动创新、生态建设和跨行业布局,英伟达有望将AI基础设施从单纯的计算资源升级为全产业的标准化平台,实现真正的“基础设施王者”地位。

未来,AI算力渗透率、软硬件闭环、生态粘性以及跨行业扩展能力,将共同决定英伟达能否成为下一代“二十年传奇”。