当波罗的海干散货指数在2025年上半年持续承压时,中国船舶工业集团却从闲置运力中捕捉到裂变式机遇。在上海崇明岛船坞内,长225米的"浙岱渔养60001"号散货船正在经历价值重构——八座巨型货舱被转化为七段独立养殖单元,船体侧面加装的深海活水交换系统汩汩涌动。这个载重8万吨的钢铁巨兽,如今成为年产出2800吨优质海鱼的移动平台。

船舶的机动性赋予其独特的商业基因:夏季锚定山东海域育肥大黄鱼,冬季转场闽浙交界规避寒潮,配合智能投喂系统实现全年满负荷运转。按当前市场价格折算,单船年产值可达4200万元,相当于1200亩传统网箱的总产出。在航运业低迷期,中船集团财务总监更愿强调资产的转化效率:"29%的投资回报率,远高于废钢回收8%的收益。"

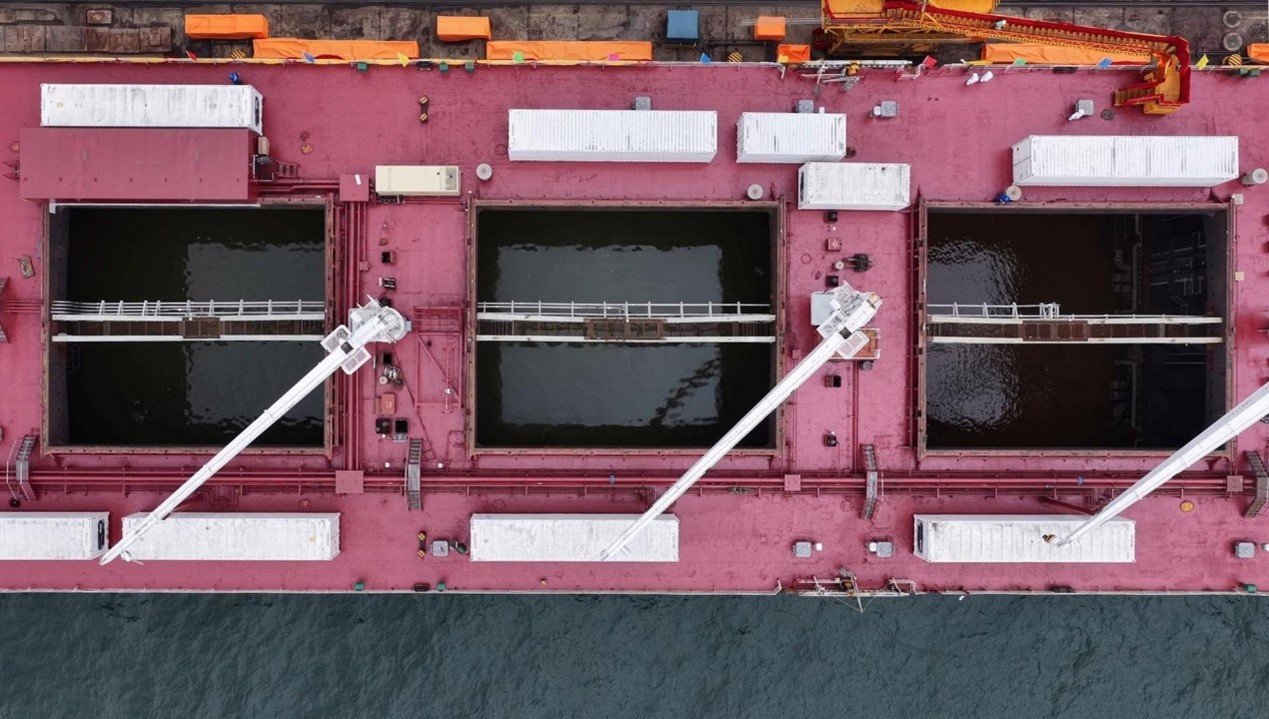

浙江渔洋60001号的货舱已被改造成可容纳高达8万立方米海水的养殖室

支撑这份收益测算的,是经过严格验证的资产重置模型。中船战略研究院的评估显示,对船龄15年以上的Capesize型散货船,保留船体结构拆除动力系统,改造养殖工船的综合成本约6000万元。更具诱惑力的是,全球现存逾1500艘同类船舶形成近900亿改造市场,这还不包括后续持续运营衍生的千亿级产业链。

资产转化效应在浙江森海牧歌科技的扩张蓝图中已具象化:继首船9月投运舟山后,2026年将改造巴拿马型散货船部署渤海,2027年再新增两艘落子南海,三年形成万吨级深海产能。尤其令资本侧目的是成本优势——相比新建专用养殖船1.2亿元的造价,旧船改造节省过半投入,工期更压缩至90天。国家农发行的30亿专项信贷甫一开放,中船子公司即获5.8亿元首期授信,协议要求年改造船舶不低于8艘。

这场资产重置的背后,实则是国家粮安战略的资本化实践。随着2024年全国水产品进口依存度攀升至24%,近海生态却亮起红灯——浙江近岸海域赤潮发生率三年激增15%。去年末农业农村部与自然资源部联合印发的《现代化海洋牧场建设指南》,将移动式船舶养殖列为破局关键。其核心竞争力在于三重防护:船体结构可抵御12级台风,封闭式水循环降低病害风险70%,远离近岸污染带使药残超标率仅为固定网箱的三分之一。在去年"摩羯"台风袭击期间,试验船通过机动转场减少损失2700万元,成为最佳风险管控案例。

更深远的价值在于产业协同——当三家国际航运公司就船舶改造方案展开技术授权谈判时,绿色转型压力正倒逼更多船东重新评估资产价值。某散货船队运营总监坦言:"我们淘汰的船舶,或许将成为最稳定的蛋白质生产单元。"随着8月底首船鱼获入网,这场由钢铁方舟承载的蓝色革命,正改写人类获取海洋蛋白的底层逻辑。