当地时间 7 月 5 日,特斯拉与 SpaceX 创始人埃隆・马斯克正式宣布成立 “美国党”,这一政治动作标志着美国科技巨头与传统政治精英的彻底决裂。此次建党事件以 “大而美” 法案的签署为导火索,背后折射出美国政治生态的深层矛盾与新兴力量的崛起。

政治博弈的白热化:法案冲突与联盟破裂

特朗普政府 7 月 4 日签署的 “大而美” 法案成为事件转折点。该法案核心条款包括延长 2017 年减税政策、增加军事支出并削减医疗补助等社会福利,预计未来十年将使美国赤字增加 3.3 万亿美元。马斯克此前已多次公开抨击该法案,称其 “将创历史最大债务增幅”,并威胁若法案通过将组建新政党。这种立场与特朗普的财政扩张政策形成尖锐对立,直接导致两人政治联盟破裂。

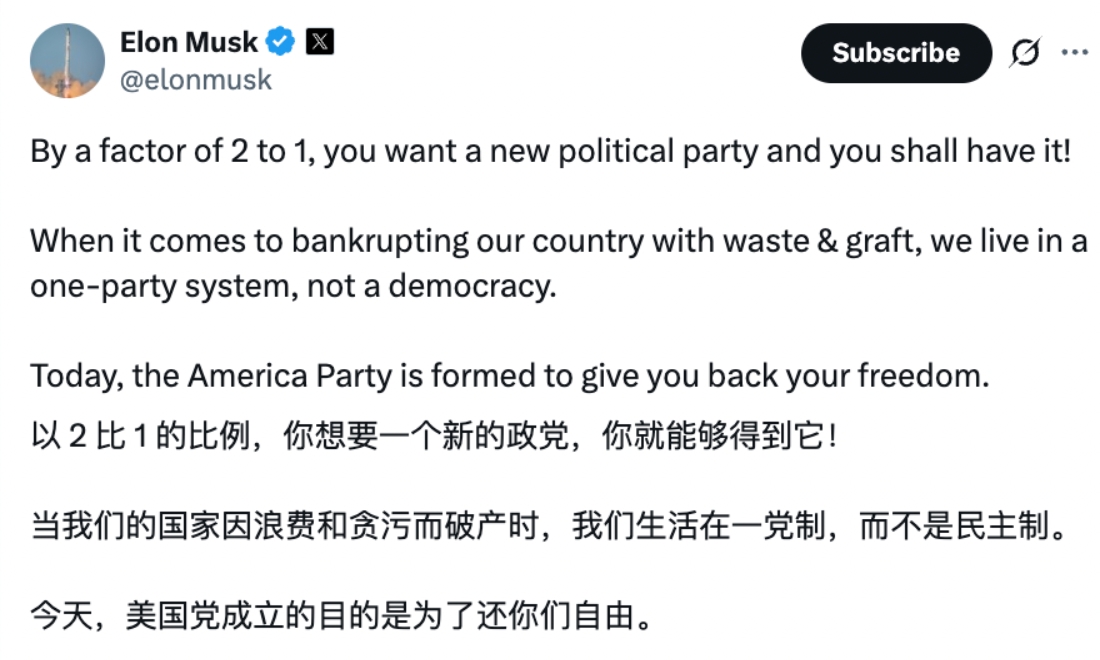

值得关注的是,法案通过前的国会投票呈现高度分裂状态。参议院以 51:50 的微弱优势通过法案,三名共和党议员投出反对票,而民主党全员反对。这种党内分歧为马斯克的政治突围提供了契机。他在法案签署前数小时发起网络投票,124.9 万网民中 65.4% 支持成立新党,这一结果成为其建党的 “民意背书”。

策略创新与制度困境:关键少数的政治实验

马斯克提出的 “关键少数” 策略颇具颠覆性。他计划在 2026 年中期选举中聚焦 2-3 个参议院席位和 8-10 个众议院选区,通过精准布局成为国会决策的 “摇摆力量”。这种策略与传统政党追求多数席位的路径截然不同,其理论基础在于当前国会席位分布的高度接近性 —— 例如 2024 年大选后,共和党在众议院仅以 222:213 的微弱优势领先。

然而,美国选举制度对第三党存在系统性排斥。单一选区多数制使得小党难以获得议席,而 “赢者通吃” 的选举人团制度更使第三党难以在总统选举中突破。历史经验显示,罗斯・佩罗 1992 年获得 19% 普选票却未获任何选举人票,杨安泽 2024 年组建的 “前进党” 甚至未能凑齐有效签名。马斯克虽拥有超过 3500 亿美元的净资产,但仍需面对各州严苛的选票准入规则 —— 例如某些州要求新党在短期内收集数万个选民签名。

纲领定位与选民基础:科技精英的政治投射

“美国党” 的政策主张鲜明体现了马斯克的个人烙印。其核心纲领包括减少债务支出、推动 AI 技术发展、全面放松监管等,这些主张与硅谷自由意志主义高度契合。值得注意的是,马斯克特别强调 “最大化言论自由”,这与其对社交媒体平台 X 的管理理念一脉相承。

潜在支持者可能包括科技行业从业者、对两党僵化不满的中间派以及 Z 世代选民。然而,该党缺乏对工人阶级和农村选民的关注,其政策主张可能加剧社会分化。例如,“大而美” 法案削减的医疗补助和食品券计划,直接影响低收入群体,而马斯克提出的削减开支政策可能进一步损害这部分选民利益。

资源博弈与现实制约:财富优势下的隐忧

马斯克的财力为 “美国党” 提供了独特优势。联邦选举委员会规定,新党在筹款或支出超过特定门槛前无需注册,而马斯克完全有能力承担组建政党的高昂成本。据估算,仅应对各州选票准入诉讼就可能耗资数亿美元,但这对其个人财富而言仍是可控范围。

然而,其商业帝国面临的政治风险不容忽视。特朗普已暗示可能取消对 SpaceX 的政府合同,而特斯拉依赖的电动汽车税收抵免政策若被取消,每年可能损失 32 亿美元。此外,马斯克近期净资产从峰值 4860 亿美元缩水至约 3500 亿美元,企业经营波动可能影响其持续投入政治的能力。

历史镜鉴与未来展望:第三党的生存悖论

美国第三党历来难以突破两党垄断。1992 年佩罗的改革党、2000 年纳德的绿党均未能撼动两党格局。分析指出,第三党通常只能扮演 “搅局者” 角色,例如 2000 年纳德分流戈尔选票助特朗普上台。马斯克若坚持建党,可能重蹈覆辙 —— 其支持者主要来自共和党基本盘,最终可能削弱特朗普阵营,客观上助民主党扩大优势。

不过,马斯克的科技背景为其提供了独特动员手段。他通过 X 平台发起的投票、实时互动等方式,已展现出强大的线上动员能力。若能将这种影响力转化为线下组织力,“美国党” 或可在特定议题上推动政策变革,例如在 AI 监管、太空探索等领域形成话语权。

马斯克成立 “美国党” 的举动,既是个人政治野心的体现,也是美国社会对两党制不满的集中爆发。尽管面临制度性障碍和资源约束,这一事件仍可能重塑美国政治生态:它迫使传统政党重新审视科技精英的诉求,也为第三党发展提供了新的实验样本。未来两年,“美国党” 能否在 2026 年中期选举中实现关键席位突破,将成为观察美国政治变革的重要窗口。而马斯克本人能否在商业帝国与政治事业间保持平衡,亦将影响这场政治实验的最终走向。