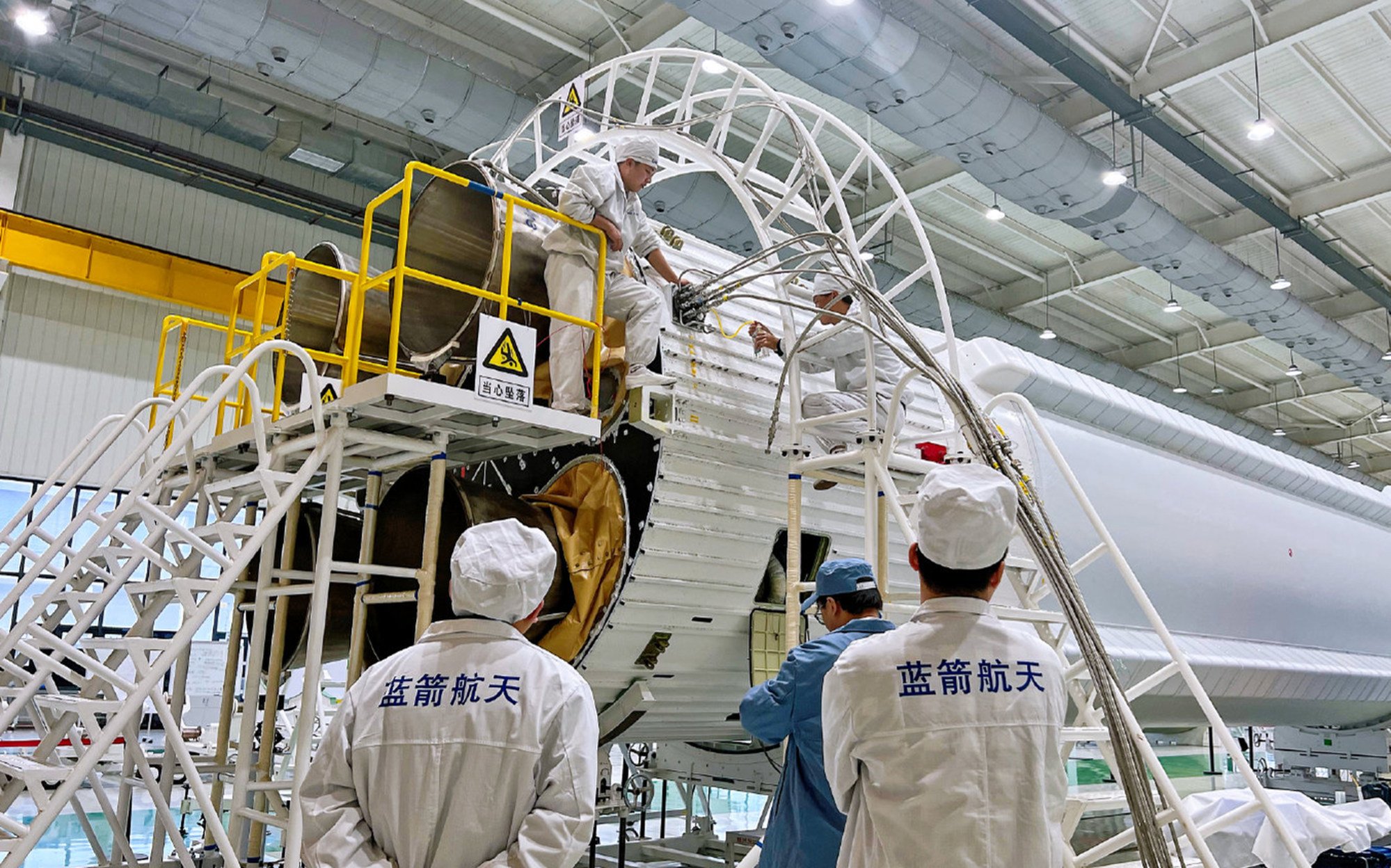

商业航天领域正掀起一股奔赴公开资本市场的热潮。核心企业动作频频,意图在改善的融资环境中锁定发展所需的巨额“燃料”。曾于2023年成功发射全球首枚入轨液氧甲烷火箭的蓝箭航天,于7月25日与中金公司签署协议,正式启动科创板上市辅导。

几乎同步,微卫星通信系统制造商亿欣航天也在7月24日与民生证券达成辅导合作。这些举动清晰地映射出行业对资本的强烈渴求。

这股寻求IPO的动能正在产业链内扩散。证监会披露信息显示,多家航天相关企业正积极推进或重启融资进程。隶属北斗产业安全研究中心的航天创想(长沙)技术研究院,在暂停七个月后,于今年5月重启了科创板上市辅导。

提供航天测量解决方案的中科星图维天信,已于1月成功登陆北京证券交易所,募集资金1.9亿元。同样在1月,专注于商业航天与AI技术的四川企业成都星航智创,也已向港交所递交了上市申请。

驱动此轮上市潮的核心在于商业航天企业资本密集型的天然属性。香颂资本董事沈萌指出,这类企业“资本密集度高,融资需求巨大”。成功登陆科创板等公开市场,被视为获取持续、规模化成长资本的关键途径。

澳大利亚注册会计师公会(CPA Australia)副会长梁浩明认为,企业的上市意图表明其“准备好将业务提升到新的水平”,计划利用所募资金“增强其相对于全球竞争者的地位”。

有利的政策导向与回暖的市场情绪,共同构成了此轮融资窗口的基石。在7月举行的陆家嘴论坛上,监管层明确释放信号,将支持包括未盈利企业在内的创新主体登陆创业板和科创板。这为仍处于高强度投入期的商业航天企业提供了重要的政策支持。

作为重点服务科技创新企业的平台,科创板已将商业航天明确纳入重点支持的产业范畴,与人工智能、低空经济并列。中航证券7月的研究报告也指出,产业链企业集中筹划融资,反映了当前积极的市场预期。

然而,通往资本市场的航程仍存不确定性。尽管上市辅导期通常为6至12个月,但沈萌强调,IPO进程的实际推进节奏与最终成行,高度依赖于监管审批环境。若监管机构对新股发行保持审慎,辅导期可能显著延长。

目前,蓝箭航天(成立于2015年,注册资本3.6亿元,法定代表人张武昌)和亿欣航天(成立于2018年,注册资本3.6亿元,法定代表人及控股股东孙倩直接持股48.32%,并通过其控制的合伙企业掌握68.12%表决权)的辅导文件均未透露具体的上市时间表与预期募资规模。

随着商业航天逐步迈入技术攻坚与规模扩张的关键阶段,能否高效对接科创板等资本市场、获取充足且稳定的资金流,将成为决定这些企业能否在全球太空经济竞争中占据有利位置的核心变量。一场围绕资本与创新的航天竞逐,已在科创板拉开了帷幕。