近日,美国国防部与国防后勤局发布招标文件,宣布未来五年将采购价值5亿美元的钴矿,总量约7500吨,纳入国家战略储备。这是自1990年以来美国首次大规模囤积钴资源,标志着其资源战略发生历史性转变。表面上是一次常规采购,实则牵动全球关键矿产供应链的神经,更揭示出美国在刚果民主共和国的深层博弈——从调停冲突到争夺资源,目标直指新能源时代的战略主导权。

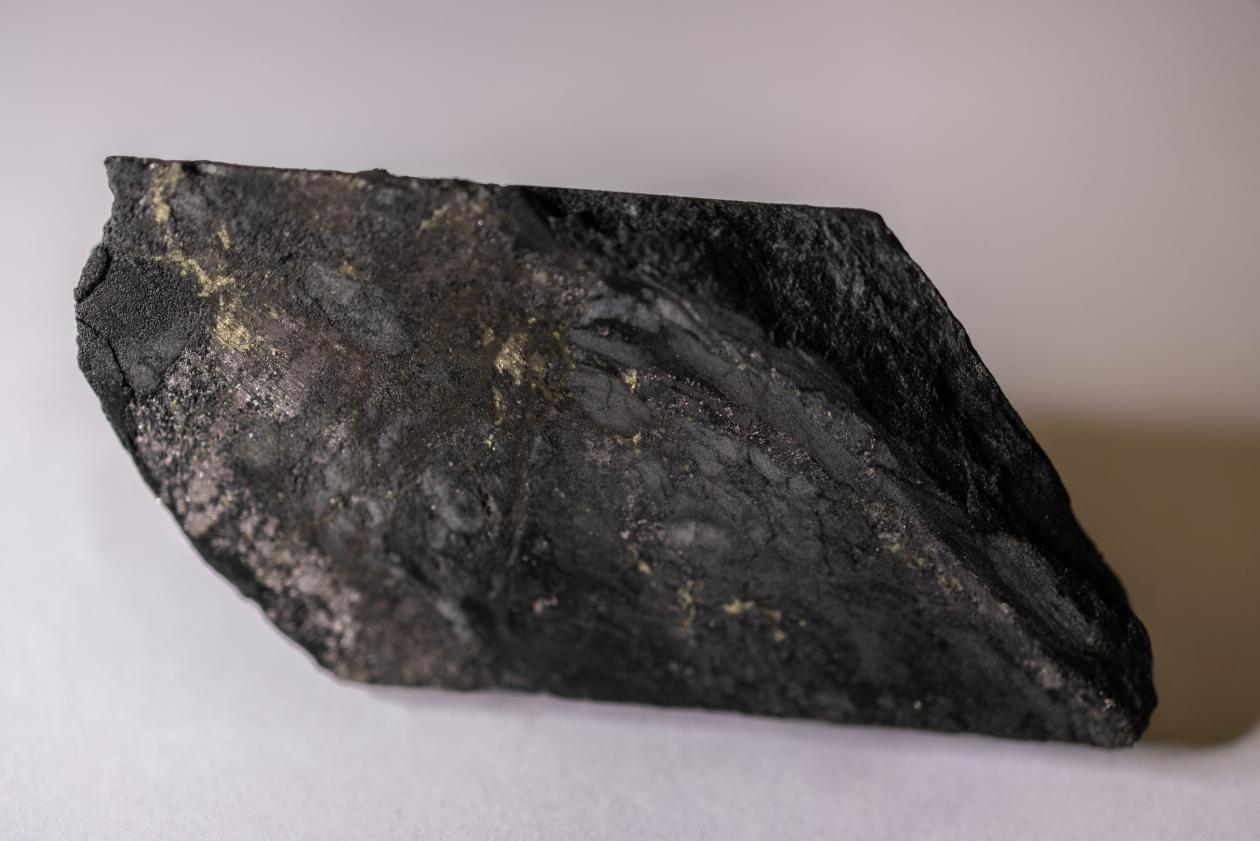

钴作为一种灰色金属,已成为大国竞争的关键战略性物资。它是锂离子电池的核心材料,显著影响电动汽车的续航性能,例如每辆特斯拉长续航车型就需要约10磅钴。

与此同时,钴基合金在国防工业中地位至关重要,被广泛用于制造喷气发动机高温部件、工业燃气轮机、弹药及高性能磁体,因其可承受超过2000华氏度的极端环境,并提供优异的耐腐蚀性与机械强度。美国国防后勤局明确表示,此次采购的合金级钴将用于军事系统,以确保战机和导弹等关键装备的可靠性与先进性。

全球钴供应链的高度集中与脆弱性,令美国这一举措显得尤为迫切。刚果民主共和国供应了全球约70%的钴矿石,而中国则精炼了约72%的钴产品,形成从资源到加工的高度垄断格局。今年初,刚果政府为稳定钴价实施出口限制,导致国际市场钴价短期内上涨42%,充分暴露出美国在关键矿产上的潜在风险。五角大楼此次大规模囤货,实质上是对供应链断裂风险的战略对冲,可被视为一次国家主导的市场干预,虽可能进一步推高全球价格,但美国似乎已无更多选择。

这一决策也将国际焦点引向刚果民主共和国。该国不仅是全球钴矿资源最富集的地区,也长期陷入地缘冲突与暴力动荡。今年三月,刚果总统齐塞克迪在M23叛军攻势升级之际,公开提出以“矿产储备换取欧美安全支持”,将资源与地缘战略利益直接关联。美国以调停者身份介入刚果与卢旺达之间的和谈,但其干预行为被广泛视为延续了“强制外交”策略,核心目标实为保障美国在区域矿产资源供应链中的贸易与投资权益。

刚果的矿产资源总估值高达24万亿美元,除全球最大的钴矿储备外,还包括丰富的锂、铜等战略性矿产。然而,这些资源未给本地民众带来稳定与繁荣,反而成为武装冲突的催化剂。目前有超过120个武装团体在刚果东部活动,其中M23等组织依靠非法采矿获取资金,并得到某些周边国家的支持,造成大量平民伤亡和流离失所。

美国在刚果的行动始终围绕自身战略利益展开。从冷战时期涉及卢蒙巴遇刺事件,到2024年拜登政府推动“洛比托走廊”铁路计划——该工程旨在连接刚果铜钴矿带与安哥拉港口,以改变中国在区域的物流优势——均体现出大国博弈的现实逻辑。中国企业目前在刚果的铜、钴领域占据重要地位,并通过“资源换基建”模式深耕多年,2007年签署的中刚合作协议即为其代表性举措。

美国国际开发金融公司高管曾承认,在非洲矿产竞争中,美国虽处于后发位置,但仍有拓展空间。然而,这种以矿产换取安全的交易模式遭到诺贝尔和平奖得主穆克维格等人士批评,被认为实质上鼓励侵略、牺牲正义,无视刚果内战的深层矛盾与民众福祉。

从更广视角看,美国囤钴行动是一场围绕国家安全的供应链博弈。特朗普及拜登政府均将关键矿产提升至外交核心,不论是通过施压盟友获取铀矿,推动与乌克兰的矿产合作,还是近期签署国际水域海底采矿行政令,目标均指向富含钴、镍的克拉里昂-克利珀顿区域,显示出美国正全面调整其资源安全战略。

然而,深度依赖刚果资源是一把双刃剑。虽然刚果政府正重新审查部分外资采矿合同,并指控包括洛阳钼业在内的企业逃避特许权使用费,为美国提供了一定介入契机,但美国难以根本解决刚果国内系统性治理难题。相比之下,中国凭借国有银行提供的千亿美元级信贷支持,已构建从矿山开采到电池制造的完整产业链条,而美国仅依靠短期囤货和个别基建项目难以扭转竞争格局。

有分析认为,若美国意图真正主导全球矿产领域,就必须超越短期协议和象征性举措,实施系统而长期的资金与外交投入。否则刚果的动荡将持续发酵,关键矿产供应链的风险亦难以消减。

这场钴资源采购行动超越了一般商业范畴,成为美国在新能源时代的地缘政治宣言,强调供应链安全即国家安全。而刚果的现状也提醒国际社会,若一味追逐资源而忽视公平与发展,任何战略竞争都可能重蹈殖民时代的覆辙。当钴成为现代文明不可或缺的血液,其流动方向将真正决定未来全球格局的主导者。