2025年11月,IBM悄然揭开了其量子计算路线图的新一页——推出“夜鹰”(Nighthawk)和实验性“Loon”两款新一代量子处理器。这一动作看似技术圈的常规迭代,却再次把一个悬而未决的问题推到了台前:比特币的加密防线,还能撑多久?

“夜鹰”拥有120个物理量子比特,通过218个可调耦合器相互连接,比2023年的“苍鹭”芯片多出约20%的连接密度。这种架构让它能运行高达5000个两量子比特门的复杂电路,整体计算能力提升近三成。

按照计划,首批“夜鹰”系统将在今年底交付用户,而到2028年,IBM预计其后续版本将突破1000个互联量子比特。听起来很厉害,但距离真正威胁比特币,还差得远。

要破解比特币依赖的椭圆曲线加密算法,理论上需要一台具备约2000个逻辑量子比特的容错量子计算机。考虑到纠错所需的冗余,这相当于数千万个物理量子比特——是当前“夜鹰”的数百倍之多。换句话说,即便进展顺利,Q-Day(量子之日)也绝非迫在眉睫。

不过,IBM的目光显然放得更远。公司明确提出,要在2026年前实现“社区验证的量子优势”——即量子计算机完成经典计算机无法完成的任务;并在2029年前达成容错量子计算的关键节点。所谓容错,不是不出错,而是在错误频发的环境中依然保持稳定输出,这依赖于高效的纠错机制。

在这方面,“Loon”芯片带来了实质性突破。它集成了容错所需的所有核心硬件组件,比如能连接远距离量子比特的“c-耦合器”,以及在运算间隙快速重置量子比特的能力。

更关键的是,IBM利用新型qLDPC纠错码,将错误解码速度提升了十倍,实现实时校正时间低于480纳秒——比原计划提前了一整年。

硬件之外,软件也在同步进化。IBM对其主流量子编程框架Qiskit进行了深度优化:动态电路功能在100量子比特规模下将准确率提高了24%;新引入的C-API接口则大幅降低错误缓解成本,据称获取可靠结果的开销减少了上百倍。

与此同时,公司还联合多家研究机构推出开源的“量子优势追踪器”,让学术界和产业界能客观比较量子与经典计算在真实任务中的表现。

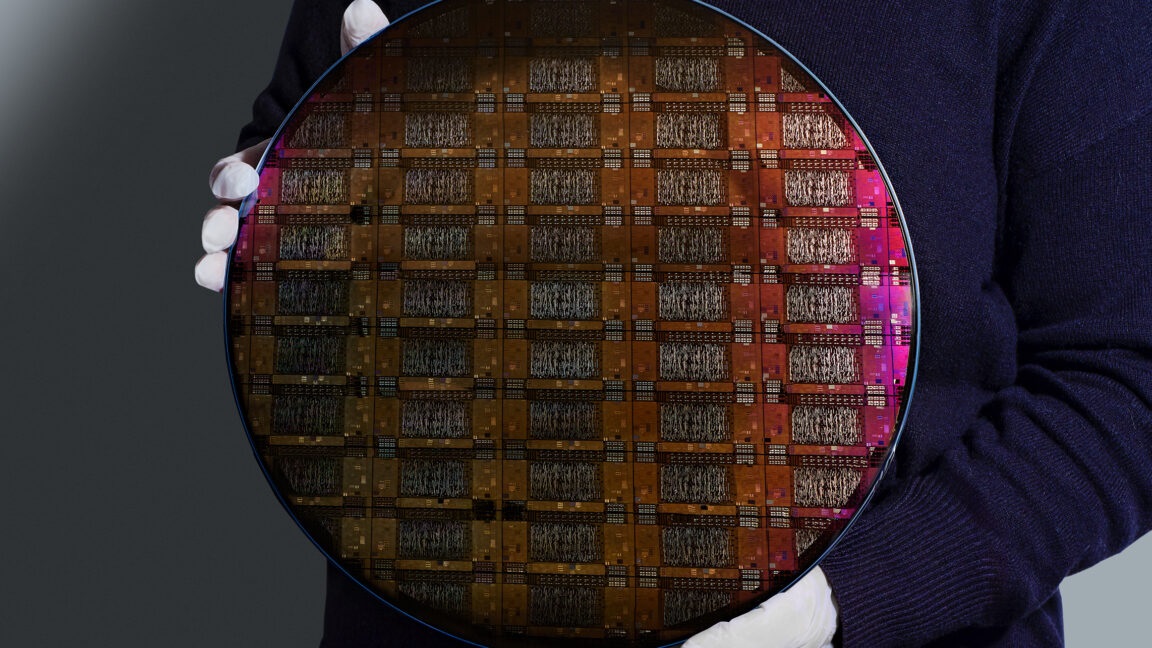

效率的提升不仅体现在算法上。IBM已将量子芯片产线迁至纽约奥尔巴尼的300毫米晶圆厂,这一转变让研发周期缩短一半,芯片复杂度提升十倍,并支持多种设计并行探索。IBM方面表示,公司是目前唯一能够同时推进量子软硬件、制造工艺和纠错技术的企业,有望在未来几年内解锁具有变革意义的应用场景。

然而,真正的风险或许不在实验室,而在市场情绪。就在上个月,谷歌宣布其Willow处理器首次在物理模拟中实现经同行评审的量子加速,立刻引发新一轮对加密资产安全性的担忧。

有专家提醒:恐慌、过早抛售,或开发者应对迟缓,可能在量子计算机真正破解密码之前,就先击垮市场信心。

说到底,Q-Day尚未到来,但倒计时已经启动。IBM的每一步,都在为十年内建成工业级容错量子计算机铺路。对比特币而言,真正的挑战不仅是技术防线能否守住,更是整个生态能否在恐惧蔓延之前,从容完成向抗量子密码的平稳过渡。

毕竟,最危险的从来不是机器算得更快,而是人心乱得更早。

.png)